摘要

《礼器碑》全称《汉鲁相韩敕造孔庙礼器碑》,是东汉永寿二年(156年)立于山东曲阜孔庙的重要碑刻,现藏于曲阜汉魏碑刻博物馆。作为东汉隶书的典范之作,其价值不仅体现在书法艺术领域,更蕴含着丰富的历史文化内涵。本文以《礼器碑》原文与译文为核心依据,深入剖析碑文内容的主旨意义,从尊崇孔子与儒家文化、记录韩敕治鲁功绩、展现吏民协同精神三个维度展开解读;同时结合东汉时期的政治、文化背景,探究碑刻在当时的时代意义,包括强化儒家正统地位、规范地方治理范式、推动文化传承与艺术教育发展等方面,全面揭示《礼器碑》在东汉社会及后世文化传承中的重要地位。

关键词

礼器碑;碑文主旨;时代意义;儒家文化;东汉碑刻

东汉是中国碑刻文化的鼎盛时期,诸多碑刻不仅是文字载体,更是当时社会政治、文化、思想的“活化石”。《礼器碑》作为东汉隶书的代表作之一,素有“汉隶第一”的美誉,其碑文详细记载了鲁相韩敕修缮孔庙、增造礼器、优免孔子亲族赋役等事迹,还收录了吏民捐资立碑的名录,是研究东汉中期地方社会、儒家思想传播及书法艺术发展的珍贵资料。

以往对《礼器碑》的研究多聚焦于书法艺术,对其碑文内容的主旨解读及时代意义的系统分析尚有不足。本文结合碑文原文与译文,梳理碑文核心信息,明确其主旨指向,再结合东汉“独尊儒术”的文化传统、地方治理模式及艺术教育发展背景,挖掘碑刻在当时社会的多重价值,为理解东汉中期的文化生态与社会治理提供新的视角。

一、《礼器碑》内容的主旨意义

《礼器碑》碑文结构清晰,正文部分以颂扬韩敕功绩、尊崇孔子与儒家文化为核心,碑阴及碑侧则记录捐资者信息,整体主旨可概括为三大维度:尊崇孔子与传承儒家文化、彰显韩敕的治鲁政绩、体现吏民协同的社会共识。

(一)核心主旨:尊崇孔子与传承儒家文化

碑文开篇即追溯“华胥生皇雄(伏羲)”“颜母育孔宝(孔子)”的历史,将孔子与伏羲并列,强调二者“俱制元道,百王不改”的地位,明确孔子“近圣,为汉定道”的核心价值——即孔子所创立的儒家思想,是汉朝治国理政与社会秩序的核心准则。这种定位并非偶然,而是对汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”政策的延续与深化,将孔子从“诸子百家”的代表提升为“为汉定道”的“近圣”,进一步巩固了儒家思想的正统性。

碑文对孔子的尊崇还体现在具体举措的记载中:一是优免孔子亲族赋役,“复颜氏并官氏邑中繇发”(免除孔子舅族颜氏、妻族并官氏的徭役与兵役),以“尊孔心”;二是修缮孔庙与增造礼器,“造立礼器,乐之音符,锺磬瑟鼓,雷洗觞觚,爵鹿柤梪,笾柉禁壶,修饰宅庙,更作二舆”,既恢复了孔庙的祭祀功能,又完备了儒家礼乐仪式所需的器物。这些举措并非单纯的“复古”,而是通过物质载体(孔庙、礼器)与制度优待(免赋役),将对孔子的尊崇转化为具体行动,使儒家文化从思想层面落地为社会实践,实现“自天王以下,至于初学,莫不冀思,叹仰师镜”的文化认同。

此外,碑文还强调孔子思想的“承天”属性,“制不空作,承天之语”“俱祖紫宫,大一所授”,将儒家思想与“天命”“天道”绑定,既强化了孔子思想的神圣性,也为儒家文化的传承提供了“天命所归”的理论依据,进一步巩固了其在社会思想中的核心地位。

(二)重要指向:记录韩敕的治鲁政绩与执政理念

碑文以大量篇幅记述鲁相韩敕的举措,实则是对其治鲁政绩的系统梳理与颂扬,核心体现了韩敕“以儒治鲁”的执政理念。具体而言,韩敕的政绩可分为三类:

其一,文化治理层面:修缮孔庙、增造礼器。碑文详细描述了修缮过程的严谨与礼器的完备,“法旧不烦,备而不奢。上合紫台,稽之中和;下合圣制,事得礼仪”,既遵循传统礼制,又不铺张浪费,既符合“天道中和”的理念,又契合儒家“礼”的规范。这种“文化治理”的思路,将儒家“为政以德”的思想转化为具体行动——通过修复儒家文化圣地(孔庙)、完备礼乐器具,实现“百姓和,举国蒙庆”的社会效果。

其二,民生关怀层面:优免孔子亲族赋役与疏通水利。韩敕不仅关注文化建设,还注重民生实际:对孔子亲族的赋役优免,既体现对孔子的尊崇,也间接传递了“尊贤亲族”的儒家伦理;而“深除玄污,水通四注”(清除河道淤泥,使水流通畅)的举措,则解决了地方水利问题,保障了民生。碑文特别提到“漆不水解,工不争贾”,赞扬韩敕执政时的公正与务实——工匠制作的漆器质量优良,工匠劳作不哄抬物价,侧面反映出韩敕治理下的地方秩序井然,吏治清明。

其三,社会动员层面:推动吏民协同参与文化建设。碑文结尾收录了“故涿郡大守鲁麃次公五千”“故从事鲁张嵩眇高五百”等百余位捐资者的信息,涵盖前地方高官、现任官吏、普通士人等多个群体。这一记载并非单纯的“名录”,而是韩敕“以儒聚民”的证明——他通过尊崇儒家文化的举措,凝聚了地方各阶层的共识,使吏民自愿捐资立碑,既彰显了韩敕的个人威望,也体现了其“以文化人”的执政成效。

(三)隐性主旨:构建吏民共尊儒家的社会共识

碑阴及碑侧的捐资者名录,看似是碑文的“附属部分”,实则蕴含着重要的主旨意义——构建“吏民共尊儒家”的社会共识。从捐资者身份来看,既有“故涿郡大守”“故会稽大守”等卸任高官,也有“相主簿”“从事”等现任地方吏员,还有“颍川长社王玄君真”等普通士人,覆盖了地方社会的上层与中层;从捐资数额来看,从五百钱到五千钱不等,体现了不同阶层的参与度。

这种“多元参与”的背后,是韩敕通过尊崇儒家文化,将地方吏民的利益与儒家文化的传承绑定:对官吏而言,参与捐资立碑是对“以儒治世”理念的认同,也是积累个人“德望”的途径;对士人而言,这是践行儒家“尊圣”思想的具体行动,符合其“修身齐家治国平天下”的价值追求;对地方社会而言,吏民共同参与文化建设,打破了阶层隔阂,形成了以儒家文化为核心的精神纽带,实现了“四方士仁,闻君风耀,敬咏其德”的社会效应。可以说,捐资立碑的行为本身,就是“吏民共尊儒家”共识的具象化,而《礼器碑》则成为这一共识的永久载体。

二、《礼器碑》在当时的时代意义

《礼器碑》的立碑时间为东汉永寿二年(156年),此时东汉已进入中期,中央皇权与外戚、宦官的斗争逐渐加剧,但地方社会仍在“独尊儒术”的框架下稳定发展。结合这一时代背景,《礼器碑》的时代意义可从文化、政治、艺术教育三个层面展开。

(一)文化意义:强化儒家正统地位,推动礼乐文化复兴

东汉自建立以来,始终将儒家思想作为治国理政的核心思想,光武帝刘秀“爱好经术”,明帝刘庄“通明经义”,章帝时期召开白虎观会议,进一步将儒家思想法典化。到永寿二年(156年),儒家思想虽已成为社会主流,但经历“秦项作乱,不尊图书,倍道畔德”的历史冲击,儒家礼乐文化仍需进一步恢复与强化。

《礼器碑》的核心作用,正是通过“修缮孔庙、增造礼器、优免圣族”的具体行动,推动儒家礼乐文化的复兴。一方面,孔庙作为儒家文化的“圣地”,其修缮与礼器的完备,使儒家的祭祀仪式得以规范开展,而祭祀孔子的过程,本身就是对儒家思想的传播与强化——通过“礼器升堂,天雨降澍”的仪式场景,让吏民直观感受儒家“礼”的庄重与“天人合一”的理念;另一方面,碑文将孔子与伏羲并列,强调其“承天画卦”“制《元孝》”的神圣性,进一步将儒家思想与“天命”结合,提升了儒家文化的权威性,使“尊孔”从个人行为上升为社会共识,从思想认同转化为制度实践,为东汉中期儒家正统地位的巩固提供了重要支撑。

此外,《礼器碑》对孔子“为汉定道”的定位,也具有重要的文化整合意义。东汉中期,社会阶层分化加剧,地方豪强势力逐渐崛起,而儒家思想作为“共同信仰”,能够跨越阶层、地域的差异,实现文化整合。《礼器碑》所记载的吏民协同捐资、共尊孔子的行为,正是这种文化整合的体现,为当时社会的稳定提供了精神基础。

(二) 政治意义:规范地方治理范式,树立“儒吏”榜样

东汉时期,地方官员(如郡守、国相)是连接中央与地方的关键纽带,其执政理念与举措直接影响地方社会的稳定。《礼器碑》中记载的韩敕,是东汉中期“儒吏”的典型代表——他以儒家思想为执政核心,将“尊孔”“兴礼”与地方治理结合,形成了“以儒治鲁”的治理范式,这一范式对当时的地方政治具有重要的示范意义。

首先,韩敕的“文化治理”模式,为地方官员提供了“为政以德”的实践样本。在东汉中期中央权力动荡的背景下,地方官员若仅依靠行政手段治理,易引发社会矛盾;而韩敕通过修缮孔庙、兴造礼器,以文化手段凝聚民心,既实现了“百姓和,举国蒙庆”的治理效果,又避免了行政强制带来的抵触情绪。这种“以文化人”的治理思路,符合儒家“仁政”理念,成为当时地方官员效仿的对象。

其次,韩敕优免孔子亲族赋役、疏通水利的举措,体现了“儒吏”“重民生、轻赋役”的执政原则。东汉中期,土地兼并加剧,赋役繁重是引发社会矛盾的重要原因,而韩敕通过“复颜氏并官氏邑中繇发”的优免政策,传递了“尊贤恤民”的理念;通过“深除玄污,水通四注”的水利建设,解决了民生实际问题。这些举措不仅赢得了吏民的认可,也为中央政府规范地方吏治提供了参考——即地方官员需将“儒家伦理”与“民生实践”结合,才能实现地方的长治久安。

其三,《礼器碑》的立碑行为,也是地方官员与中央政策的“呼应”。东汉中央政府始终强调“尊儒”,韩敕在鲁地推行的“尊孔兴礼”举措,本质上是对中央“独尊儒术”政策的贯彻与落实。这种“地方响应中央”的互动,既强化了中央与地方的政治联系,也使儒家思想成为维系中央集权的重要纽带,对东汉中期政治秩序的稳定具有重要意义。

(三)艺术教育意义:契合东汉艺术教育发展,推动隶书艺术成熟

东汉灵帝时期(168-189年)设立的鸿都门学,是中国历史上第一所文艺专科大学,标志着书法艺术正式进入官方教育体系。而《礼器碑》立于永寿二年(156年),虽早于鸿都门学设立,但处于东汉书法艺术从“实用”向“艺术”转型的关键时期,其书法特点与当时的艺术教育发展趋势高度契合,对隶书艺术的成熟与传播具有重要推动作用。

从书法艺术本身来看,《礼器碑》的隶书以“瘦劲挺拔、结体严谨、法度森严”著称,其笔画“起笔方折、收笔锐利”,结体“左右匀称、疏密得当”,既保留了隶书“蚕头燕尾”的基本特征,又融入了严谨的法度感,成为东汉隶书的“标准范式”。这种“规范化”的书法风格,与东汉艺术教育“重法度、重传承”的理念一致——鸿都门学虽以“辞赋、书画”为教学内容,但核心仍是培养符合官方审美规范的艺术人才,而《礼器碑》的书法风格,正是官方审美规范的体现,为当时的书法教育提供了优秀的范本。

从传播层面来看,《礼器碑》作为立在孔庙的公共碑刻,具有广泛的受众基础——无论是前来祭祀孔子的官吏、士人,还是当地百姓,都能接触到碑刻的书法艺术。这种“公共性”使其成为隶书艺术传播的重要载体,推动了隶书从“官方文书字体”向“艺术字体”的转变,为东汉后期书法艺术的繁荣(如《曹全碑》《乙瑛碑》的出现)奠定了基础。

此外,《礼器碑》碑文的“实用性”与“艺术性”结合,也体现了东汉书法艺术的发展趋势。碑文的核心功能是记录事迹、颂扬功绩,属于“实用文书”范畴,但书写者通过精湛的隶书技艺,使碑文兼具“实用”与“艺术”双重价值,这正是东汉书法艺术转型的核心特征——即书法不再仅仅是文字记录的工具,而是成为独立的艺术形式。《礼器碑》的出现,标志着这一转型的初步完成,对后世书法艺术的发展具有深远影响。

综上所属,《礼器碑》作为东汉中期的重要碑刻,其内容主旨与时代意义相互关联、相互支撑:主旨层面,它以“尊崇孔子与儒家文化”为核心,记录了韩敕“以儒治鲁”的政绩,构建了“吏民共尊儒家”的社会共识;时代意义层面,它在文化上强化了儒家正统地位,推动了礼乐文化复兴;在政治上规范了地方治理范式,树立了“儒吏”榜样;在艺术教育上契合了东汉书法艺术转型趋势,推动了隶书艺术的成熟。

从历史价值来看,《礼器碑》不仅是研究东汉中期儒家思想传播、地方治理模式的珍贵资料,也是理解中国书法艺术从“实用”向“艺术”转型的关键实物证据。它的出现,并非偶然的“个人功绩记录”,而是东汉“独尊儒术”文化传统、地方治理需求与艺术教育发展共同作用的结果,是当时社会文化、政治、艺术生态的集中体现。

后世对《礼器碑》的推崇,既源于其“汉隶第一”的书法艺术价值,也源于其蕴含的“尊儒兴礼”的文化精神。在当代,重新解读《礼器碑》的主旨意义与时代意义,不仅能帮助我们更深入地了解东汉社会,也能为传承中华优秀传统文化、探索“文化治国”的现代路径提供历史借鉴。

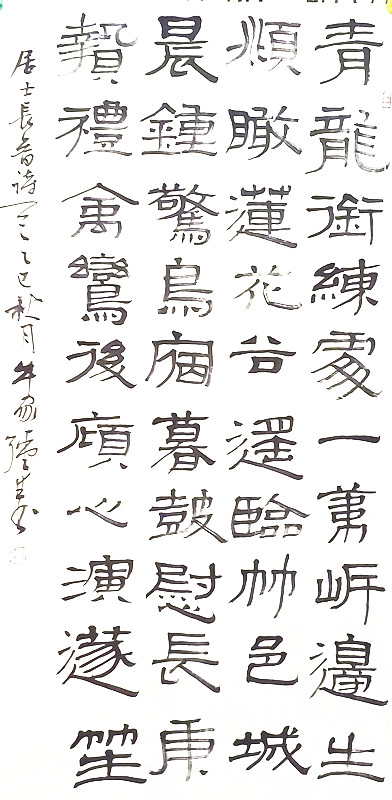

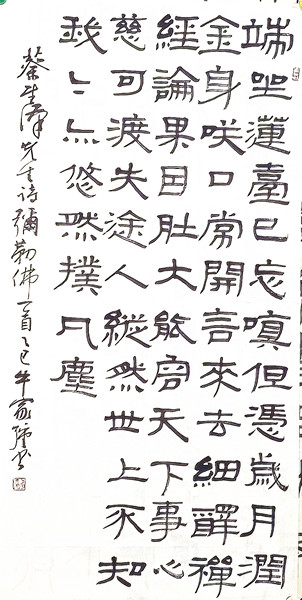

【作者简介】牛家强,字呈心,号望草舍主人,中华诗词学会会员、中国楹联学会会员、中国书法协会会员,安徽省书法协会理事、安徽诗词学会文艺部副部长、淮北市书协副主席、淮北市诗词学会副主席。在书法篆刻领域有一定研究。作品先后入选“全国首届篆刻作品展览”、“甲骨文书法展”、“安徽省第一、二、三届篆刻作品展览”等数十次大小展览并获奖,2014年评为“书画界最具贡献人物”,多家媒体都作了专题报道。

责任编辑:若水 |

| 设为首页 | 加入收藏 | 网站地图 | 活动报名/会员申报 | 证件查询 | 书画商城

| 设为首页 | 加入收藏 | 网站地图 | 活动报名/会员申报 | 证件查询 | 书画商城

网友点评