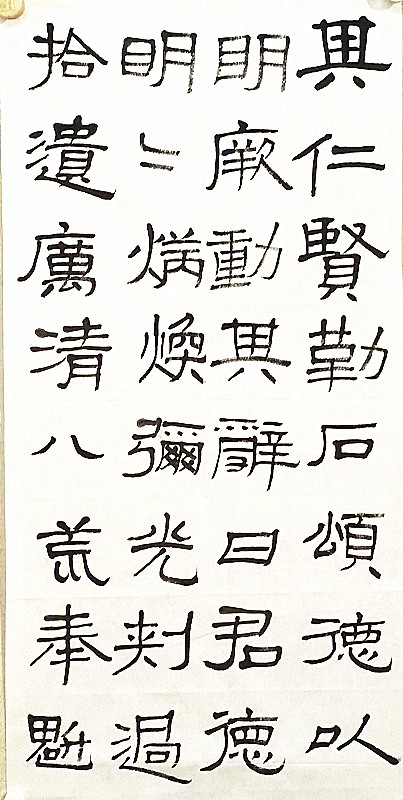

《石门颂》全称《故司隶校尉楗为杨君颂》,镌刻于东汉建和二年(公元 148 年),是汉中太守王升为歌颂司隶校尉杨孟文开凿修复褒斜道的功绩而作 。《石门颂》全文共655字,包括碑文20行,每行30或31字不等,另有题名和跋语。书法奇纵恣肆,劲挺有致,它是东汉时期隶书的极品,也是摩崖石刻的代表作。它以其古朴、飘逸、劲健的笔意,被誉为 “隶中草书”,在书法史上占据着举足轻重的地位。然而,《石门颂》的产生并非偶然,它与东汉时期的社会背景紧密相连。深入研究其产生的时代背景,有助于我们更全面、深刻地理解《石门颂》的内涵与价值,同时也能从一个独特的视角展现东汉时期的社会风貌。

一、东汉的政治环境与《石门颂》的产生

(一) 中央集权的政治体制

从上面的图表我们可以看出,石门及褒斜道修复的年代正是东汉的“明章中兴”时期。东汉王朝建立后,基本沿袭了西汉的政治制度,在中央实行三公九卿制,皇帝拥有至高无上的权力,通过一系列措施加强中央集权。中央政府对地方的控制较为严格,地方官员由中央任命,需对中央负责。这种政治体制确保了国家政令的统一和有效推行,为褒斜道的修复与《石门颂》的产生提供了制度保障。司隶校尉作为中央的重要监察官员,负责监督京师和周边地区,其权力较大。杨孟文能够上书请求开凿修复褒斜道,正是得益于中央集权体制下官员能够直接向皇帝进言的机制。中央政府对交通建设等关乎国家发展的事务的重视,使得杨孟文的提议有可能得到批准和实施,进而促成了《石门颂》的诞生,以歌颂其功绩,宣扬中央政府在交通建设等方面的积极作为。

|

皇帝及谥号

|

年号

|

起止时间

|

|

汉光武帝刘秀

|

建武

|

公元25年--公元56年

|

|

建武中元

|

公元56年--公元57年

|

|

汉明帝刘庄

|

永平

|

公元58年--公元75年

|

|

汉章帝刘炟

|

建初

|

公元76年--公元84年

|

|

元和

|

公元84年--公元87年

|

|

章和

|

公元87年--公元88年

|

|

汉和帝刘肇

|

永元

|

公元89年--公元105年

|

|

汉殇帝刘隆

|

延平

|

公元106年

|

|

汉安帝刘祜

|

永初

|

公元107年--公元113年

|

|

元初

|

公元114年--公元120年

|

|

永宁

|

公元120年--公元121年

|

|

建光

|

公元121年--公元122年

|

|

延光

|

公元122年--公元125年

|

|

汉顺帝刘保

|

永建

|

公元126年--公元132年

|

|

阳嘉

|

公元133年-公元135年

|

|

永和

|

公元136年--公元141年

|

|

汉安

|

公元142年--公元144年

|

|

建康

|

公元144年

|

|

汉冲帝刘炳

|

永憙

|

公元145年

|

|

汉质帝刘缵

|

本初

|

公元146年

|

|

汉桓帝刘志

|

建和

|

公元147年--公元149年

|

|

和平

|

公元150年

|

|

元嘉

|

公元151年--公元153年

|

|

永兴

|

公元153年--公元154年

|

|

永寿

|

公元155年--公元158年

|

|

延熹

|

公元158年--公元167年

|

|

永康

|

公元167年

|

|

汉灵帝刘宏

|

建宁

|

公元168年--公元172年

|

|

熹平

|

公元172年--熹公元178年

|

|

光和

|

公元178年--公元184年

|

|

中平

|

公元184年--公元189年

|

|

汉少帝刘辩

|

光熹

|

公元189年

|

|

昭宁

|

公元189年

|

|

汉献帝刘协

|

初平

|

公元189年--公元193年

|

|

兴平

|

公元194年--公元195年

|

|

建安

|

公元196年--公元220年

|

|

延康

|

公元220年

|

(二 )地方行政与官员职责

东汉时期,地方行政分为州、郡、县三级。汉中太守作为郡一级的行政长官,负责管理汉中地区的政治、经济、军事等事务,同时也有维护地方稳定、发展地方经济、保障交通顺畅等职责。王升作为汉中太守,撰写《石门颂》歌颂杨孟文修复褒斜道的功绩,一方面是对杨孟文个人功绩的认可,另一方面也是履行其宣扬地方发展成果、激励官员积极作为的职责。褒斜道作为连接关中与汉中的重要通道,其修复对于汉中地区的政治、经济、军事意义重大,王升通过撰写颂词并镌刻成碑,旨在强调交通建设对地方发展的重要性,以及官员在其中所发挥的积极作用,同时也向中央政府展示地方官员的工作成果和地方发展的良好态势 。

(三) 政治文化氛围与颂词文化

东汉时期,政治文化氛围浓厚,颂词文化盛行。统治者为了宣扬自身的统治功绩、树立权威,鼓励对官员功绩、国家重大事件等进行歌颂和宣扬。颂词作为一种重要的文学形式,在当时的政治生活中广泛应用。《石门颂》作为一篇颂词,正是这种政治文化氛围的产物。它通过对杨孟文修复褒斜道功绩的歌颂,既展现了官员的才能与贡献,也体现了东汉政府对交通建设等有利于国家发展事务的重视,符合当时宣扬功绩、树立榜样的政治文化需求。同时,颂词文化也促进了文学与书法艺术的结合,使得《石门颂》不仅具有政治意义,还在文学和书法艺术方面具有极高的价值 。

二、东汉的经济状况对《石门颂》的影响

(一) 农业经济的发展

东汉时期,农业生产技术有了进一步的发展,铁制农具的广泛使用、牛耕技术的推广,以及水利工程的兴修,使得农业生产效率大幅提高,粮食产量增加。关中地区作为传统的农业发达区域,农业生产稳定繁荣;汉中地区也在东汉时期得到了进一步的开发,农业经济不断发展。褒斜道作为连接关中与汉中的重要通道,其修复对于促进两地之间的农业交流与贸易至关重要。修复后的褒斜道能够更便捷地运输农产品,加强了关中与汉中之间的经济联系,推动了农业经济的进一步发展。《石门颂》的产生,正是对这一有利于农业经济发展举措的记录与歌颂,反映了东汉时期农业经济发展对交通建设的需求以及交通建设对农业经济的促进作用 。

(二)商业贸易的繁荣

随着农业的发展,东汉时期的商业贸易也日益繁荣。城市经济不断发展,长安、洛阳等大城市成为商业中心,各地的商业往来频繁。褒斜道所处的地理位置使其成为连接关中与西南地区商业贸易的重要通道之一。修复褒斜道,能够降低商业运输成本,提高贸易效率,促进商品的流通和经济的繁荣。杨孟文修复褒斜道的行为,满足了商业贸易发展的需求,受到了商业阶层和地方经济发展的欢迎。《石门颂》对其功绩的记载,从侧面反映了东汉时期商业贸易繁荣对交通建设的迫切需求,以及交通建设对推动商业贸易进一步发展的重要意义 。

(三)经济基础对文化艺术的支持

东汉时期相对繁荣的经济为文化艺术的发展提供了坚实的物质基础。经济的发展使得社会有更多的资源投入到文化建设中,包括文学创作、书法艺术、碑刻制作等。《石门颂》的镌刻需要耗费大量的人力、物力和财力,从石料的选择、书法的书写,到镌刻的工艺,都离不开经济的支持。正是东汉时期繁荣的经济,使得《石门颂》这样高质量的摩崖石刻得以诞生。同时,经济的发展也促进了文化的交流与传播,为书法艺术的发展提供了良好的环境,使得隶书在东汉时期达到了极高的艺术水平,《石门颂》正是这一时期隶书艺术的杰出代表 。

三、东汉的文化环境与《石门颂》的创作

(一)儒学的主流地位与文化教育

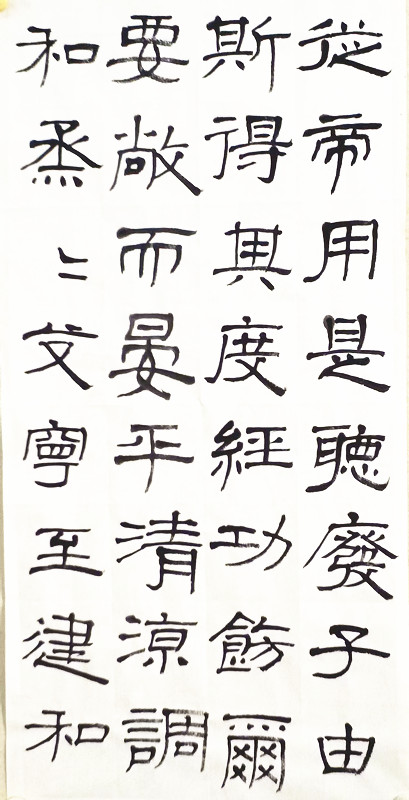

东汉时期,儒学依然占据着主流地位,被确立为官方正统思想。朝廷大力推崇儒学,设立太学,培养了大量的儒学人才。地方上也纷纷设立学校,开展文化教育活动,使得社会文化水平得到普遍提高。在这样的文化环境下,文人阶层对文学创作和书法艺术有着较高的追求。《石门颂》的撰文者王升、书丹者王戒等,都受到了良好的文化教育,具备较高的文学和书法素养。王升撰写的颂词,文采斐然,体现了当时文人的文学水平;王戒的书法,更是将隶书艺术发挥到了极致,展现了东汉时期书法艺术的高超水准。儒学所倡导的道德观念和价值取向,也在《石门颂》中有所体现,如对杨孟文功绩的歌颂,强调了官员的责任与担当,符合儒家的道德标准 。

(二) 书法艺术的发展与隶书的盛行

东汉时期是书法艺术发展的重要阶段,隶书在这一时期达到了鼎盛。隶书在西汉时期逐渐发展成熟,到东汉时期,其艺术风格更加丰富多样,形成了众多不同的流派和风格。隶书不仅在官方文书中广泛使用,也在民间得到了普及。书法艺术受到了社会各阶层的重视和喜爱,书法家们不断探索和创新,推动了隶书艺术的发展。《石门颂》以其独特的书法风格,成为东汉隶书的杰出代表。其古朴、飘逸、劲健的笔意,奇纵恣肆、劲挺有致的特点,展现了东汉隶书艺术的创新与突破。《石门颂》的产生,正是东汉书法艺术蓬勃发展的产物,同时也为隶书艺术的发展做出了重要贡献,对后世书法艺术的发展产生了深远的影响 。

(三)碑刻文化的兴起

|

《熹平石经》

|

东汉灵帝熹平四年(公元175年)至东汉光和六年(公元183年)

|

|

《礼器碑》

|

东汉永寿二年(公元156年)

|

|

《乙瑛碑》

|

东汉永兴元年(公元153年)

|

|

《史晨碑》

|

东汉建宁二年(公元169年)

|

|

《西狭颂》

|

东汉建宁四年(公元171年)

|

|

《郙阁颂》

|

东汉建宁五年(公元172年)

|

|

《张迁碑》

|

东汉中平三年(公元186年)

|

|

《曹全碑》

|

东汉灵帝中平二年(公元185年)

|

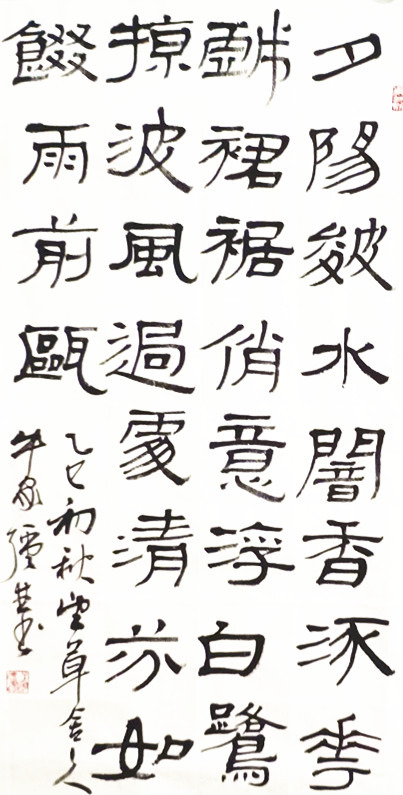

从上面的图标我们就可以看到,东汉时期,碑刻文化兴起。碑刻作为一种重要的文化载体,被广泛应用于记录历史事件、歌颂功绩、宣扬道德等方面。碑刻的制作工艺也日益成熟,从石料的选择、文字的书写到镌刻的技术,都有了较高的水平。从上面的图表我们可以看出,历史上的隶书名碑许多是产生在这一时期。《石门颂》作为摩崖石刻,是碑刻文化的一种特殊形式。它利用天然的崖壁进行镌刻,具有独特的艺术效果和历史价值。东汉时期碑刻文化的兴起,为《石门颂》的产生提供了文化背景和技术支持。同时,《石门颂》的存在也丰富了东汉碑刻文化的内涵,成为研究东汉碑刻文化的重要实物资料 。

四、东汉的交通需求与《石门颂》的诞生

(一) 褒斜道的重要地理位置

褒斜道是古代连接关中与汉中的重要交通要道,其地理位置十分重要。它北起斜谷,南至褒谷,贯穿秦岭山脉,是沟通中原地区与西南地区的重要通道之一。除此之外,我们通过颂文可以了解到,这一时期除修复褒斜道以外,还先后修复了子午道、围谷道、和骆谷道也就是文中的堂光道。不仅如此,在军事上,褒斜道是兵家必争之地,控制了褒斜道,就能够在一定程度上掌握军事主动权,进可攻、退可守;在经济上,它促进了关中与汉中以及西南地区之间的物资交流和贸易往来;在文化上,也推动了不同地区之间的文化传播与交流。然而,由于褒斜道地处山区,地形复杂,道路容易损坏,需要不断进行维护和修复。杨孟文上书请求修复褒斜道,正是基于其重要的地理位置和交通战略意义,《石门颂》的产生则记录了这一重要的交通建设事件 。

(二) 交通建设的需求与发展

东汉时期,随着政治、经济、文化的发展,对交通建设的需求日益迫切。为了加强中央对地方的控制、促进地区之间的经济交流与文化传播,东汉政府十分重视交通道路的建设和维护。褒斜道作为重要的交通干线,其修复不仅能够改善关中与汉中之间的交通状况,还能带动周边地区的发展。杨孟文修复褒斜道的行为,符合东汉时期交通建设的整体需求,得到了政府和民众的支持。《石门颂》对这一过程的记载,反映了东汉时期交通建设的重要性以及政府和官员在交通建设中所发挥的积极作用,同时也体现了交通建设对社会发展的推动作用 。

(三)交通与社会发展的相互关系

交通的发展与社会的发展密切相关,良好的交通状况能够促进政治、经济、文化等方面的发展,而社会的发展又会对交通建设提出更高的要求。《石门颂》所记载的褒斜道修复事件,充分体现了这种相互关系。褒斜道的修复改善了交通条件,促进了关中与汉中之间的政治联系、经济交流和文化传播,推动了社会的发展;而社会的发展又使得人们更加重视交通建设,为进一步改善交通状况提供了动力和支持。《石门颂》不仅是对褒斜道修复这一交通建设事件的记录,更是对交通与社会发展相互关系的生动体现,为研究东汉时期交通与社会发展提供了重要的历史资料 。

综上所述,东汉《石门颂》的产生与当时的政治、经济、文化、交通等时代背景密切相关。东汉中央集权的政治体制为褒斜道的修复和《石门颂》的产生提供了制度保障;繁荣的农业和商业经济为其提供了物质基础;浓厚的文化氛围,尤其是儒学的主流地位、书法艺术的发展和碑刻文化的兴起,促进了《石门颂》的文学创作和书法艺术的展现;而褒斜道重要的地理位置和东汉时期对交通建设的需求,则直接推动了《石门颂》的诞生。《石门颂》不仅是东汉时期书法艺术的杰出代表,更是东汉社会各方面状况的生动写照,具有极高的历史、文化和艺术价值。通过对《石门颂》产生时代背景的研究,我们能够更深入地理解这一珍贵历史文化遗产的内涵与意义,同时也为研究东汉历史提供了一个独特而重要的视角 。在今后的研究中,我们还可以进一步探讨《石门颂》与东汉其他历史文化现象之间的联系,以更全面地展现东汉时期的社会风貌。

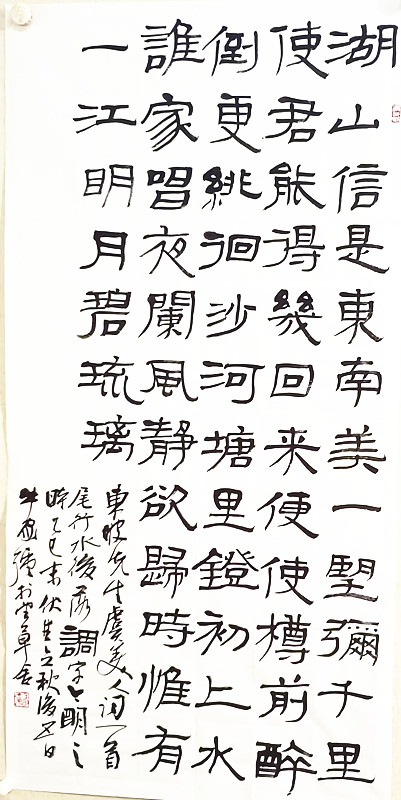

【作者简介】牛家强,字呈心,号望草舍主人,中华诗词学会会员、中国楹联学会会员、中国书法协会会员,安徽省书法协会理事、安徽诗词学会文艺部副部长、淮北市书协副主席、淮北市诗词学会副主席。在书法篆刻领域有一定研究。作品先后入选“全国首届篆刻作品展览”、“甲骨文书法展”、“安徽省第一、二、三届篆刻作品展览”等数十次大小展览并获奖,2014年评为“书画界最具贡献人物”,多家媒体都作了专题报道。

责任编辑:若水 |

| 设为首页 | 加入收藏 | 网站地图 | 活动报名/会员申报 | 证件查询 | 书画商城

| 设为首页 | 加入收藏 | 网站地图 | 活动报名/会员申报 | 证件查询 | 书画商城

网友点评