《石门颂》全称《故司隶校尉楗为杨君颂》,镌刻于东汉建和二年(公元 148 年),是汉中太守王升为歌颂司隶校尉杨孟文修复褒斜道功绩而作的摩崖石刻。作为汉隶书法的杰出代表,《石门颂》以其雄浑奔放的艺术风格、独特创新的笔法体系,在书法史上占据重要地位。其书法特点不仅集中体现了东汉隶书的艺术成就,更对后世书法发展产生了深远影响。本文通过对《石门颂》书法艺术特征的深入剖析,结合历史文化语境,探讨其在书法传承与创新中的关键作用。

一、《石门颂》的书法特点

(一) 笔法:绞转笔法的开创与运用

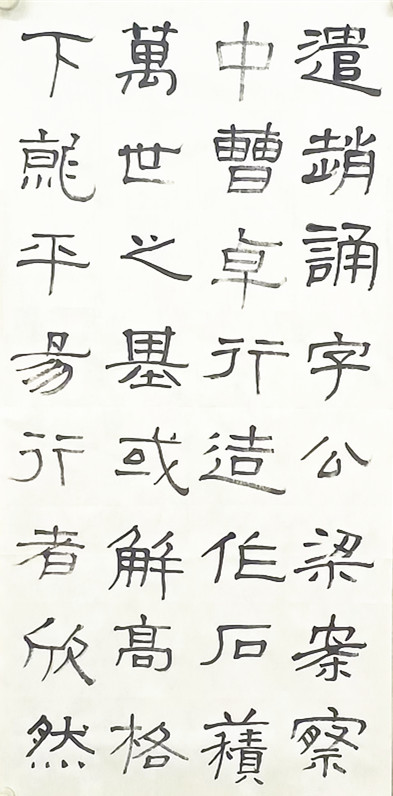

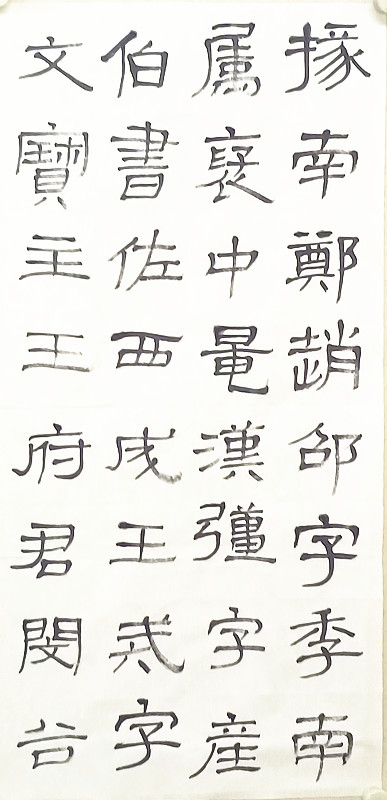

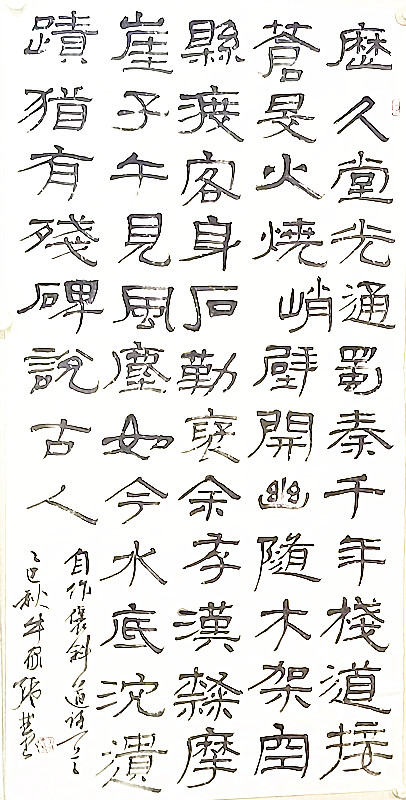

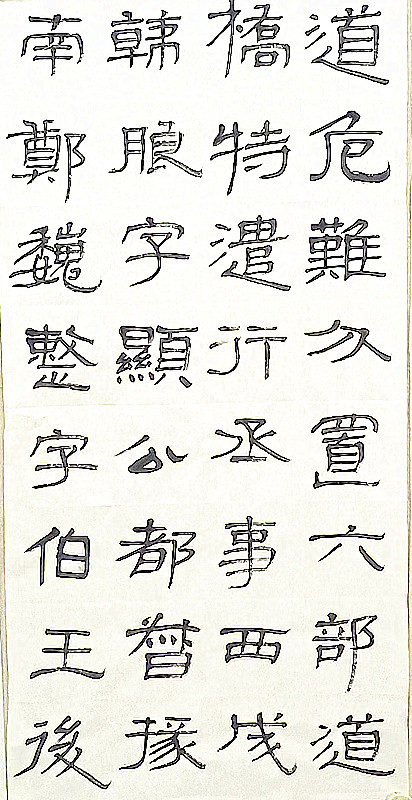

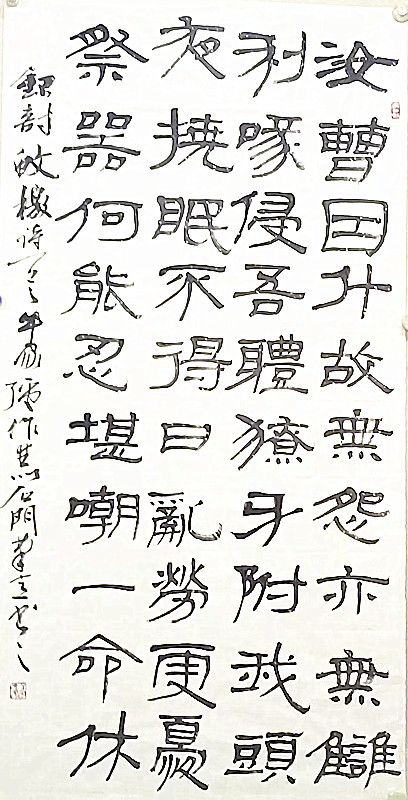

《石门颂》最突出的笔法特征在于对绞转笔法的开创性运用。不同于常规隶书以提按为主的用笔方式,《石门颂》通过手腕捻动笔管、强力扭拗等动作,使笔锋呈螺旋状绞转,形成 “拧麻花” 般的线条形态。这种笔法使得线条边缘产生自然的毛刺感,兼具迟涩与流畅的双重质感,呈现出古朴苍劲的艺术效果。

在具体书写中,《石门颂》采用 “平出逆入,圆起圆收” 的用笔原则。起笔时藏锋逆入,通过绞转动作将笔锋调整至中锋行笔;行笔过程中,笔锋在纸面不断调整角度,形成粗细变化丰富的线条;收笔时回锋内敛,使笔画饱满厚重。这种笔法赋予线条极强的立体感与张力,打破了传统隶书线条的单调平直,展现出独特的动态美感。

(二) 结构:放纵舒展的体势特征

《石门颂》的字形结构呈现出放纵舒展、疏密有致的特点。其结字不拘泥于对称均衡,而是因势赋形,追求自然洒脱的艺术效果。字形多取纵势,中宫宽松,笔画向四周舒展,形成开张大气的视觉感受。部分笔画的夸张处理,如捺画的拉长、竖画的下垂,进一步强化了这种奔放的体势。

在空间处理上,《石门颂》善于通过疏密对比营造节奏感。字内空间或紧密团聚,或开阔疏朗,形成虚实相生的艺术效果。例如 “命”“诵” 等字,通过笔画的穿插避让,使内部空间分割富有变化,展现出独特的空间张力。

(三)章法:参差错落的布局艺术

作为摩崖石刻,《石门颂》的章法布局充分结合天然崖壁的地形特征,形成 “字随石势,错落有致” 的独特风格。全文 22 行,每行字数不等,字形大小、间距疏密均无严格规范,而是根据石面形态自由排布。这种布局方式打破了传统碑刻整齐划一的排列形式,使整体章法呈现出自然奔放、跌宕起伏的韵律感。

字与字之间虽无明显连缀,但通过笔画的呼应、笔势的连贯,形成内在的气韵流动。行与行之间的空间处理亦别具匠心,时而紧密相连,时而疏朗开阔,营造出如音乐般的节奏感,体现了汉代书法追求 “天人合一” 的艺术境界。

二、《石门颂》对后世书法的影响

(一) 笔法技巧的创新启示

《石门颂》的绞转笔法为后世书法创作开辟了新的路径。唐代颜真卿、怀素等书法家均受到其笔法启发,将绞转技巧融入楷书与草书中。颜真卿楷书的雄浑厚重、怀素草书的连绵奔放,均可在《石门颂》中找到笔法源头。宋代黄庭坚的行草书更是直接借鉴《石门颂》的线条特征,通过长笔画的一波三折,展现出独特的 “长枪大戟” 风格。

此外,《石门颂》“以篆入隶” 的笔法融合方式,启发后世书法家打破书体界限,进行跨书体的笔法创新。明清时期傅山、王铎等人的行草书创作,常将篆隶笔法融入其中,形成古拙奇崛的艺术风格,这正是对《石门颂》笔法精神的继承与发展。

(二)审美观念的革新推动

《石门颂》所体现的 “以静为主,以动为辅” 的审美追求,成为中国传统书法艺术的重要审美范式。其线条中蕴含的迟涩与流畅、静态与动态的辩证统一,影响了后世书法对 “中和之美” 的追求。元代赵孟頫倡导 “用笔千古不易”,强调书法线条的内在韵律;明代董其昌推崇 “平淡天真” 的艺术境界,均与《石门颂》的审美理念一脉相承。同时,《石门颂》线条的 “势长” 特征与 “毛刺感”,拓展了书法艺术的审美边界。清代碑学兴起后,阮元、包世臣等学者大力推崇《石门颂》的古朴苍劲之美,将其作为碑派书法的重要范本。这种审美观念的转变,直接推动了清代中后期书法从帖学向碑学的风格转型。

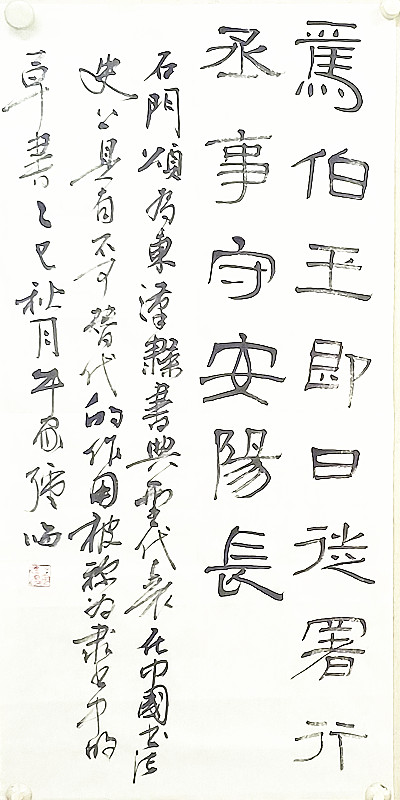

(三) 书法教育与理论研究的典范作用

自宋代金石学兴起后,《石门颂》便成为书法学习与研究的重要范本。历代书法家如清代伊秉绶、何绍基等,均通过临摹《石门颂》汲取艺术养分,形成个人风格。现代书法教育中,《石门颂》常被用作隶书入门与笔法训练的经典教材,其独特的笔法体系与结构特征,有助于学习者掌握隶书的书写规律与艺术精髓。

在理论研究领域,《石门颂》推动了书法学术的发展。学者们围绕其笔法渊源、艺术风格、历史价值等问题展开深入探讨,相关研究成果丰富了书法理论体系。例如,启功先生在《论书绝句》中对《石门颂》的艺术特色进行了精辟论述;当代书法理论家邱振中通过对《石门颂》笔法的解构分析,为书法创作理论研究提供了新视角。

三、《石门颂》书法特点的历史文化成因

(一) 汉代审美风尚的影响

东汉时期,社会审美崇尚雄浑大气、自然奔放的艺术风格。这种审美取向在画像石、青铜器等艺术形式中均有体现。《石门颂》作为汉代书法艺术的代表,其放纵舒展的结构、跌宕起伏的章法,正是这一时代审美风尚的产物。同时,汉代 “罢黜百家,独尊儒术” 的文化政策,使得儒家 “中和”“中庸” 的美学思想与道家 “自然”“无为” 的哲学观念相融合,形成了独特的艺术审美标准,这在《石门颂》动静结合的艺术特征中得到充分体现。

(二) 摩崖石刻的特殊创作环境

《石门颂》作为摩崖石刻,其创作环境对书法风格产生了重要影响。相较于碑刻的精细雕琢,摩崖石刻需在天然石壁上直接镌刻,书写与镌刻过程更强调一气呵成。这种特殊的创作方式,使得《石门颂》保留了更多书写的自然意趣,笔画中蕴含的率真与质朴,正是摩崖石刻独特艺术魅力的体现。同时,石壁的不规则形态也促使书者打破常规布局,形成自由奔放的章法特征。

(三)隶书艺术的发展演变

东汉时期是隶书发展的鼎盛阶段,书体风格呈现出多样化特征。《石门颂》的出现,标志着隶书从规整谨严的庙堂风格,向自由奔放的山林风格转变。其独特的笔法与结构,既是对前代隶书艺术的继承,更是在此基础上的创新突破。这种风格的形成,反映了东汉书法艺术在成熟阶段对个性化表达的追求,也为后世隶书及其他书体的发展提供了重要借鉴。

综上所述,《石门颂》以其独特的书法特点,成为汉隶艺术的典范之作。其开创性的绞转笔法、放纵舒展的结构布局、参差错落的章法艺术,不仅展现了汉代书法的雄浑气象,更对后世书法发展产生了深远影响。在笔法技巧上,《石门颂》为后世书法创作提供了重要的技术范式;在审美观念上,其动静结合、古朴苍劲的艺术风格,塑造了中国传统书法的重要审美标准;在书法教育与理论研究中,《石门颂》始终发挥着不可替代的典范作用。

作为中国书法史上的经典之作,《石门颂》的艺术价值与历史意义值得持续深入研究。在当代书法创作与理论研究中,重新审视《石门颂》的书法特点及其影响,对于传承与创新中华优秀传统文化,推动书法艺术的繁荣发展,具有重要的现实意义。未来的研究可进一步结合考古发现与科技手段,深入探讨《石门颂》的创作过程与艺术演变,为书法史研究提供新的视角与方法。

【作者简介】牛家强,字呈心,号望草舍主人,中华诗词学会会员、中国楹联学会会员、中国书法协会会员,安徽省书法协会理事、安徽诗词学会文艺部副部长、淮北市书协副主席、淮北市诗词学会副主席。在书法篆刻领域有一定研究。作品先后入选“全国首届篆刻作品展览”、“甲骨文书法展”、“安徽省第一、二、三届篆刻作品展览”等数十次大小展览并获奖,2014年评为“书画界最具贡献人物”,多家媒体都作了专题报道。

责任编辑:若水 |

| 设为首页 | 加入收藏 | 网站地图 | 活动报名/会员申报 | 证件查询 | 书画商城

| 设为首页 | 加入收藏 | 网站地图 | 活动报名/会员申报 | 证件查询 | 书画商城

网友点评