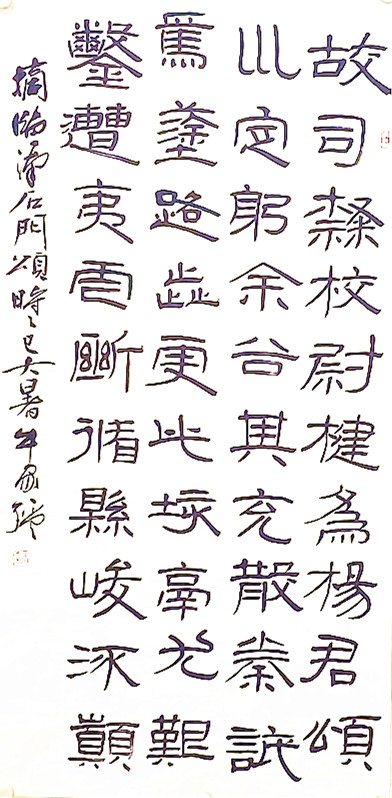

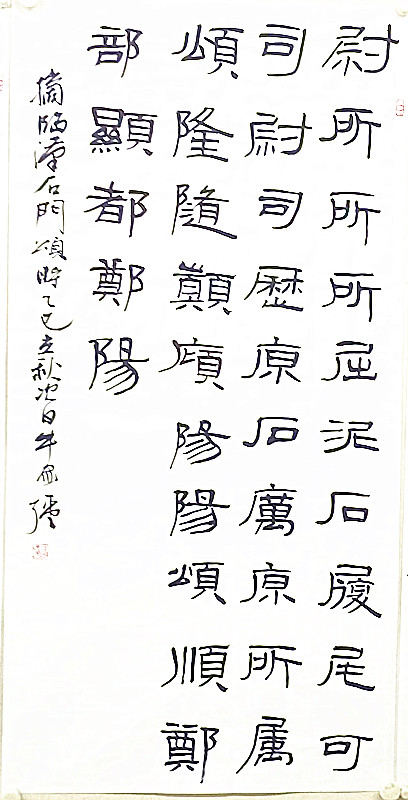

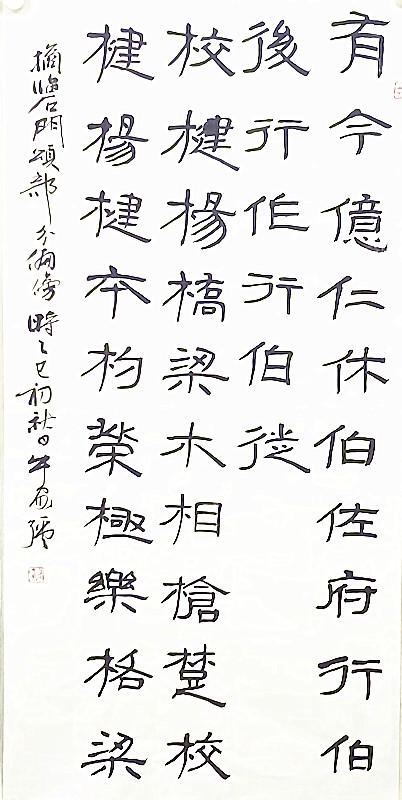

《石门颂》,全称《汉司隶校尉楗为杨君颂》,是汉中太守王升为歌颂司隶校尉杨孟文修复褒斜道功绩所立的摩崖石刻。作为汉隶 “摩崖三绝”之一,其书法以 “疏朗开张、笔势纵逸”著称,被康有为评为“隶中草书”。然而,学界对《石门颂》的研究多聚焦于艺术风格与笔法特征,对其用字现象的专题探讨仍显不足。

汉代处于汉字从篆书向隶书彻底转变的关键期,文字规范尚未完全统一,加之摩崖石刻“因石书丹”的特殊性,使得《石门颂》的用字体系呈现出极强的包容性 —— 既保留篆隶过渡时期的文字遗存,又蕴含民间书写的自由性。其中,假借、替代与通假现象的集中出现,不仅反映了东汉时期“书同文”政策与地方书写习惯的博弈,更折射出书法艺术对文字形态的能动改造。因此,对这些用字现象的研究,既是文字学层面的重要补充,亦能为理解汉代书法“体兼众妙”的特质提供新视角。

一、概念界定

假借、替代和通假,三者虽均属文字使用中的变通用法,但本质存在差异。假借是造字法层面的“权宜之计” ,替代是书写层面的 “简化选择”,通假是用字层面的 “音近替代”。在《石门颂》中,三类现象常交织出现,共同构成其独特的文字面貌。

1. 假借:指本无其字,依声托事,借用已有的字来表示新的意义(如“来” 本为麦类,借为往来之 “来”;“北”,本意为“背”,借为东西南北之“北”。)。

2. 替代:指书写中以简代繁、以俗代正的用字方式,包括异体字替代、简体字替代等(如 “禮” 写作 “礼”)。

3. 通假:指音同或音近的字相互通用,即 "本有其字,临时借用"(如 “蚤” 通 “早”)。

二、《石门颂》用字现象的文本梳理

(一)假借字的表现形态

《石门颂》中假借字的使用贯穿全文,可分为两类:

1. 本义借用:借用象形、指事字的本义表示新义。如 “而”字,甲骨文作胡须状,本义为“颊毛” ,碑中多次借为连词(如“而其功不朽” ),沿用先秦假借习惯。

2. 同音假借:因音同或音近借用,与本义无关。如“曷”本为鸟名,碑中“曷云其远”借为疑问代词 “何”;“哉”本指草木茂盛,碑中“功载不刊哉” 借为语气词。

值得注意的是,部分假借字已形成固定用法,如“繇” 通 “由”(繇是行旅)、“壹”"通 “一”(壹其成事),反映出汉代假借字的规范化趋势。

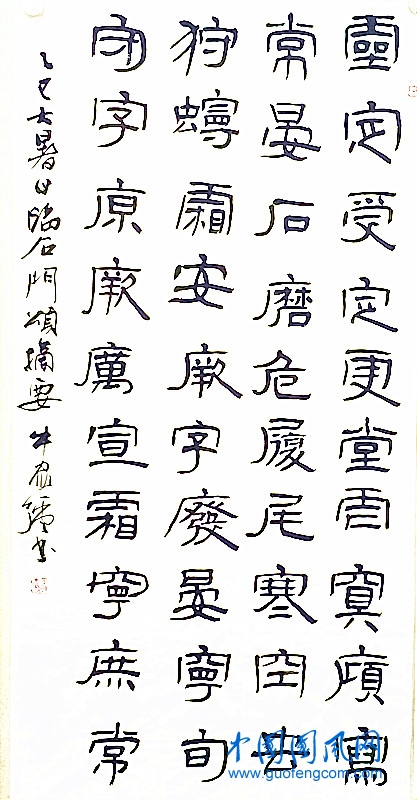

(二)替代字的典型案例

《石门颂》的替代字多体现为“趋简避繁”,可分为:

1. 异体字替代:同一字的不同写法并存。如 “道”字,既作正体 “道”,又作异体“导” (导理瀆泆);“灵”字既作“靈” ,又“灵”(神灵祐之),后者省去上部“雨”字头,更适配摩崖狭长的石面空间。

2. 简体字替代:以简笔替代繁体。如“處”写作“处”(处平易之塗),省去“虍”部;“節”写作“节”(四时顺节),以 “卩”代 “即”,体现民间书写的简化倾向。

3. 偏旁替代:更换形旁或声旁。如 “墙”写作 “墻”,以“啬” 代“啬”;“险”写作“嶮”(危难嶮阻),以 “佥”代 “僉”,反映偏旁简化的通用性。

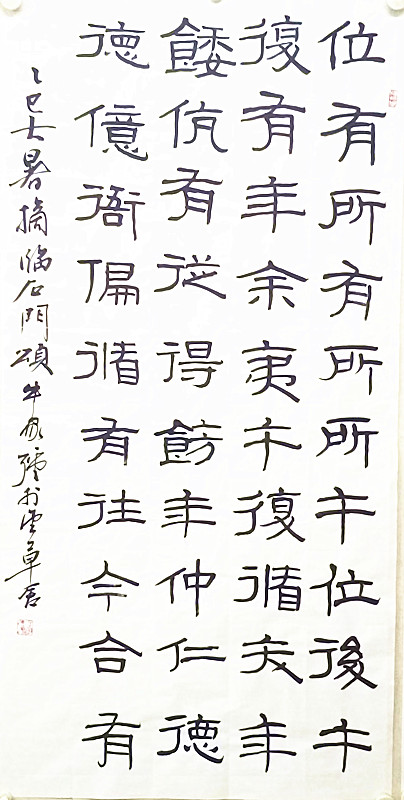

(三)通假字的分布特征

通假字在《石门颂》中多集中于动词与虚词,典型案例包括:

1. 音同通假:如 “罢”通“疲”(民劳罢极)、“亡” 通“无”(亡有遗矢),二者声母、韵母完全一致。

2. 音近通假:如 “適”通 “谪”(適遇其难),声纽同属舌音;“阙”通 “缺”(道至阨狭),韵部同属月部。

3. 古今字通假:如 “莫”通 “暮”(莫不来者)、“辟”通 “避”(辟危就安),体现汉字从单义到多义的演变轨迹。

通假字的高频出现,与汉代 “隶书隶变”中 “破体”现象密切相关 —— 书写者更注重笔画的连贯性,而非文字的本字本义。

三、用字现象的形成动因

(一)文字演变的时代背景

东汉时期,隶书虽已取代篆书成为官方文字,但文字规范尚未完全统一。许慎《说文解字・序》曾批评“俗儒鄙夫,玩其所习,蔽所希闻,不见通学,未尝睹字例之条,怪旧艺而善野言,以其所知为秘妙,究洞圣人之微旨”,反映出当时 “正俗并行”的文字现状。《石门颂》作为地方官员主导的石刻,既需遵循官方用字规范,又不可避免融入民间书写习惯,使得三类用字现象得以共存。

(二)摩崖书写的实践需求

摩崖石刻的特殊性对用字选择产生直接影响:

1. 空间限制:《石门颂》刻于褒斜道崖壁,石面凹凸不平且呈弧形,书写者需根据石面形态调整字形。如 “長”字拉长竖画以适配狭长空间,“路”字压缩右部以避让石缝,这种 “因石赋形”的处理,导致部分字以简代繁。

2. 书丹工艺:摩崖刻石需先书丹后镌刻,圆笔为主的笔法(如 “逆入平出”)要求笔画简洁明快。因此,“節”作 “节”、“處” 作 “处”等简化字,更便于毛笔快速运笔与刻工凿刻。

3. 阅读功能:作为歌颂功德的碑文,需兼顾庄重性与可读性。通假字的使用(如“繇”通“由”)既保留书面语的典雅,又符合大众的阅读习惯。

(三)书法美学的主动追求

《石门颂》的用字现象并非单纯的“权宜之计”,更蕴含书写者的美学考量:

1. 疏密对比:通过繁简字的交替使用营造节奏。如“靈”(繁)与“灵”(简)并列,形成 “密 - 疏”对比,增强章法的视觉张力。

2. 笔势连贯:替代字的简化笔画(如 “导”省去 “辶”部的曲折),使笔势更符合 “圆起圆收”的笔法特征,强化线条的流动性。

3. 意境契合:通假字的选用常与文意呼应。如 “危”通 “诡”(危难嶮阻),以 “危”字的险劲笔势烘托道路的艰险,实现 “文 - 字 - 意” 的统一。

四、艺术价值与历史影响

(一)在文字学史上的过渡意义

《石门颂》的用字现象展现了汉字从 “形义统一”向 “音义结合”的转变:假借字的规范化(如 “壹”通“一”)为楷书用字奠定基础;替代字的简化趋势推动汉字向实用化发展;通假字的音近原则,则预示着魏晋以后 “反切注音”法的出现。可以说,其用字体系是汉字从古文字向今文字过渡的“活化石”。

(二)对书法创作的启示

1. 文字处理的自由度:《石门颂》中 “随势赋形”的用字理念,为后世书法创作提供了借鉴。如王铎临《石门颂》时,刻意保留 “通假字”以增强古意;傅山 “宁拙毋巧” 的主张,亦与《石门颂》中 “以俗代正” 的书写精神相通。

2. 形式与内容的平衡:其用字既不囿于文字规范,又不脱离文意表达,启示后世书家在 “遵体”与“达意”间寻找平衡。如郑板桥“六分半书”中异体字的混用,便是对这种平衡的创造性发展。

(三)当代书法研究的镜鉴

《石门颂》的用字现象对当代书法研究的启示在于:

1. 打破“唯技法论”的局限,从文字学角度重新审视书法作品的文化内涵;

2. 认识到 “规范”与“变异”的辩证关系 —— 书法的生命力既源于对传统的继承,亦在于对规则的创造性突破。

五、《石门颂》中通假、假借及异体字应用列表

《石门颂》中的假借、替代与通假现象,是东汉时期文字演变与书法实践共同作用的产物。三类现象既反映了 “隶变”过程中文字形态的复杂性,又体现了摩崖书写 “因势赋形”的灵活性,更蕴含着书家对 “形 - 音 - 义”关系的独特理解。从文字学角度看,这些现象是汉字从篆书向楷书过渡的重要见证;从书法美学角度看,它们赋予作品以 “古拙中见灵动”的艺术特质,使其超越单纯的实用功能,成为 "形神兼备" 的艺术典范。

后世对《石门颂》的推崇,不仅在于其笔法的纵逸,更在于其用字体系中所蕴含的文化包容性 —— 这种包容,恰是中国书法绵延千年而不衰的核心密码。具体情况请看附表:

|

文中原字

|

通、徦、借、异

|

例 句

|

替代字

|

备 注

|

|

坤

|

坤

|

“惟坤靈定位”

“下答坤皇”

|

坤本义为八卦符号“☷”,代表“地”。而地之主要标志为“川”,古人写作“巛”,其异写则为 。 。

|

|

躬

|

躬

|

“川泽股躬”

|

肱

|

|

|

余

|

余

|

“余谷之川”

“诏书开余”

|

斜

|

|

|

充

|

充

|

“益域为充”

|

冲

|

|

|

诋

|

诋

|

“以汉诋焉”

|

氏

|

|

|

涂

|

涂

|

“涂路涩难”

|

途

|

|

|

垓

|

垓

|

‘“垓鬲尤艰”

|

阂

|

|

|

鬲

|

鬲

|

“垓鬲尤艰”

|

隔

|

|

|

循

|

循

|

“子午复循”

|

修

|

|

|

县

|

县

|

“上则县峻”

|

悬

|

|

|

写

|

写

|

“倾写输渊”

|

泻

|

|

|

荫

|

荫

|

“常荫鲜晏”

|

阴

|

|

|

距

|

距

|

“木石相距”

|

拒

|

|

|

确

|

确

|

“利磨确磐”

|

搉

|

|

|

㝵

|

㝵

|

“滞㝵弗前”

|

碍

|

|

|

狩

|

狩

|

“恶虫蔽狩”

|

兽

|

|

|

截

|

截

|

“未秋截霜”

|

结

|

|

|

知

|

知

|

“于是明知”

明哉仁知“”

|

智

|

|

|

辽

|

辽

|

“百辽咸从”

|

僚

|

|

|

烝

|

烝

|

“烝烝艾宁”

“宁静烝庶”

|

蒸

|

|

|

衙

|

衙

|

“绥亿衙疆”

|

御

|

|

|

疆

|

疆

|

“绥亿衙疆”

|

强

|

|

|

纵

|

纵

|

“君其继纵”

|

踪

|

|

|

憘

|

憘

|

“商人咸憘”

|

喜

|

|

|

掾

|

掾

|

“五官掾南郑”

“都督掾南郑”

|

缘

|

|

|

成

|

成

|

“书佐西成王戎”

|

城

|

|

|

阁

|

阁

|

“或解高阁”

|

格

|

|

参考文献

1. 许慎:《说文解字》,中华书局,2013 年版。

2. 康有为:《广艺舟双楫》,上海古籍出版社,2014 年版。

3. 容庚:《汉金文录》,中华书局,1985 年版。

4. 华人德:《中国书法史・两汉卷》,江苏教育出版社,2009 年版。

5. 邱振中:《书法的形态与阐释》,中国人民大学出版社,2011 年版。

【作者简介】牛家强,字呈心,号望草舍主人,中华诗词学会会员、中国楹联学会会员、中国书法协会会员,安徽省书法协会理事、安徽诗词学会文艺部副部长、淮北市书协副主席、淮北市诗词学会副主席。在书法篆刻领域有一定研究。作品先后入选“全国首届篆刻作品展览”、“甲骨文书法展”、“安徽省第一、二、三届篆刻作品展览”等数十次大小展览并获奖,2014年评为“书画界最具贡献人物”,多家媒体都作了专题报道。

责任编辑:若水

|

| 设为首页 | 加入收藏 | 网站地图 | 活动报名/会员申报 | 证件查询 | 书画商城

| 设为首页 | 加入收藏 | 网站地图 | 活动报名/会员申报 | 证件查询 | 书画商城

网友点评