隶书作为汉字演变史上的重要书体,承载着秦汉气象的雄浑与古朴,其"蚕头燕尾""一波三折"的形态特征,既是先民对文字美学的自觉探索,也是后世书家取法的重要源泉。书家牛家强先生的隶书创作,在深耕传统的基础上形成了独特的艺术风貌:其作品开合有度、蕴含有致,既保留了篆隶古法的高古气象,又融入了自然书写的生动意趣,在临写与创作的辩证统一中,构建起属于自己的笔墨语言体系。深入剖析其隶书艺术的临写路径与创作理念,不仅能窥见当代隶书创作的探索方向,更能为传统书体的现代转化提供有益借鉴。

传统书法学习中,临帖是书家与古人对话的桥梁,更是笔墨语言形成的根基。牛家强的隶书临写,始终秉持"取法乎上"的原则,将篆隶经典作为毕生研习的范本,在碑帖交融中锤炼线质,为创作埋下深厚的传统基因。尤其对《石门颂》的临写与创作,构成了其隶书风格的核心骨架。

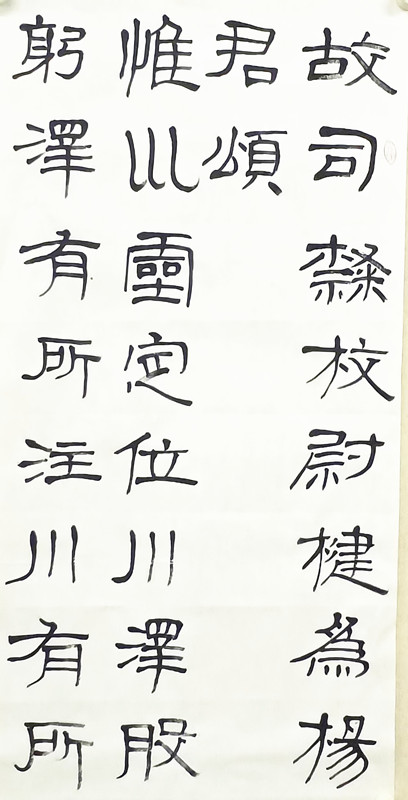

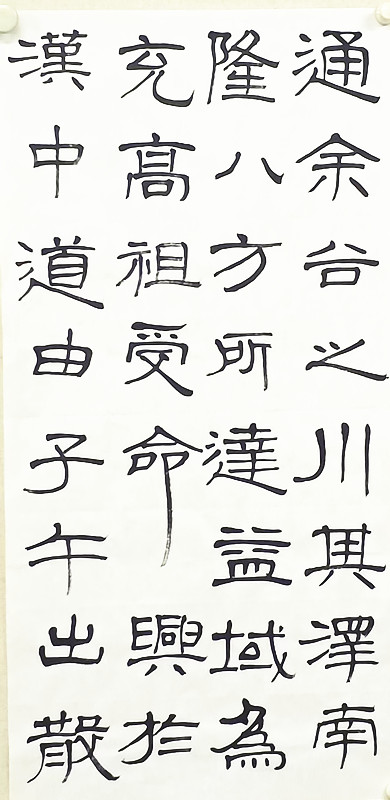

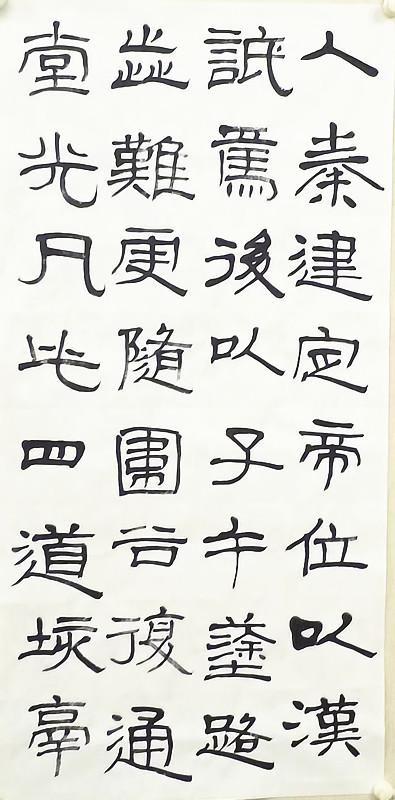

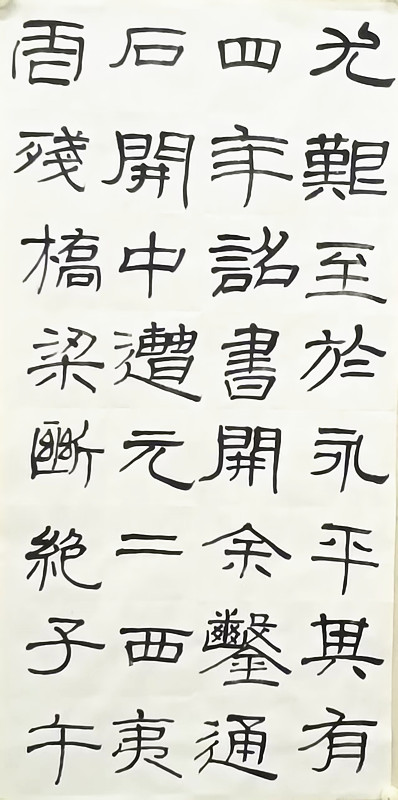

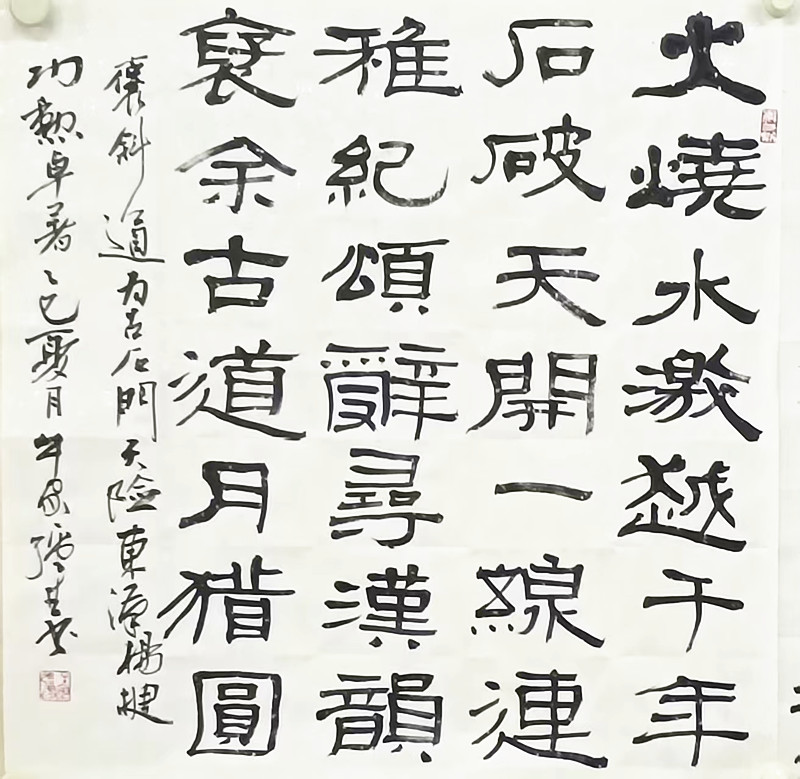

《石门颂》作为东汉摩崖刻石的代表,以疏朗开张的结体、劲健灵动的线条著称,其"瘦劲恣肆"的特点被后世誉为"隶中草书",所以牛家强在对《石门颂》的学习侧重把握其"开合有度"的空间节奏,通过夸张横画的舒展与竖画的收敛,强化字形的疏密对比,使结体在严整中透出灵动;再现摩崖石刻历经岁月侵蚀的苍茫质感。这种对经典碑帖的精准解读,使其临作既得形似,更得神韵,为创作奠定了扎实的传统根基。

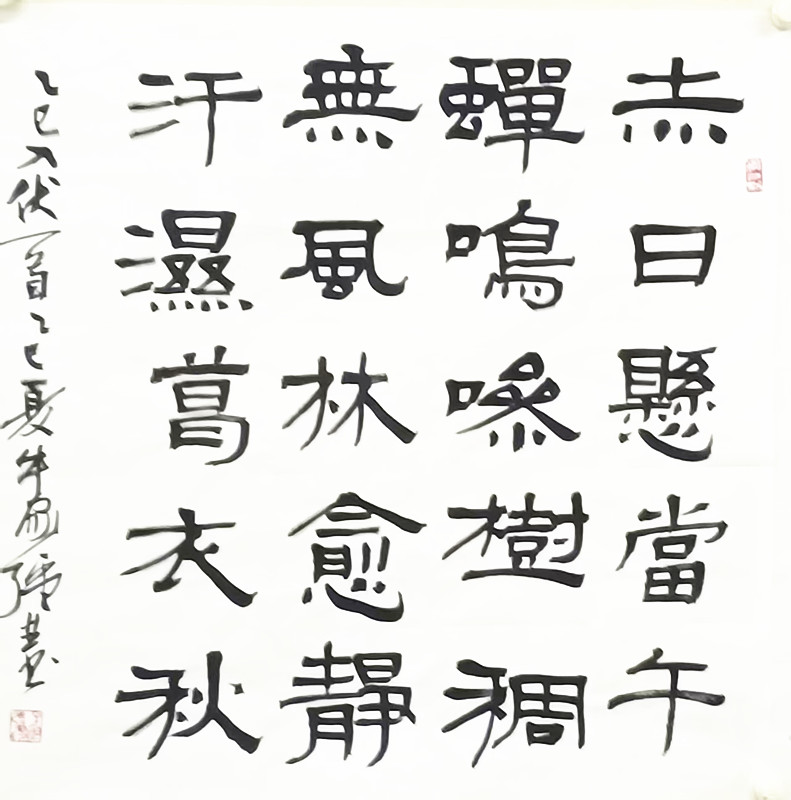

尤为值得关注的是,牛家强在数十年的学习与教学实践中,在篆书和篆刻上用工最多,受益多多,成就卓著,故而在学习与实践中始终贯彻"篆隶互参"的理念。篆书与隶书本为同源,隶书由篆书演变而来,二者在笔法、结构上存在着天然的血缘联系。他在临写隶书时,常以篆书笔意贯穿其中:写横画时融入篆书"玉箸"的圆润质感,使起笔处的"蚕头"少了几分刻意雕琢,多了几分自然含蓄;写竖画时借鉴篆书的中锋用笔,让线条在垂直下行中保持力透纸背的沉劲,避免隶书常见的板滞之病。这种将篆书笔法融入隶书临写的方法,既符合"篆隶一家"的历史传统,又暗合当代隶书创作"高古高雅"的审美追求——当篆书的圆转与隶书的方折在笔墨中交融,线条便自然生出跨越时空的古朴感,如同千年石碑上的刻痕,在岁月冲刷中沉淀出厚重的文化底蕴。

线质的锤炼是牛家强临古的重中之重。他深知,无论何种书体,线质都是衡量作品艺术水准的核心标准,而篆隶训练正是线质养成的关键。在临写实践中,他尤其注重"涩笔"的运用。所谓"涩笔",即如沃兴华所言,将笔杆向笔画反方向倾斜,使毛笔在前行中形成阻力,让主毫与辅毫共同参与书写。牛家强对涩笔的理解,不仅停留在技法层面,更上升到对线条生命力的追求:在临写《石门颂》的长横时,他以涩笔缓缓推进,笔锋在纸面形成细微的震颤,辅毫自然散开,使笔画两侧呈现出斑驳的飞白,如同老树皴裂的表皮,既保留了"燕尾"的劲挺,又增添了线条的苍茫感。这种对涩笔的精准把握,让他临写的线条既"行"且"涩"——"行"则气脉贯通,如行云流水;"涩"则力含其中,似逆水行舟,在矛盾统一中达到"屋漏痕"般的自然境界。

从临写到创作,是书家艺术成熟的关键跨越。牛家强的隶书创作,始终以"自然书写"为核心追求,将临古所得的笔墨技巧与个人的生命体验融为一体,在法度与自由之间开辟出独特的艺术路径。其作品中,开合有度的结体、亦行亦涩的线条、浓枯相生的墨色,无不体现着"不激不厉"的创作心态,恰如古人所言"无意于佳乃佳"。

自然书写的核心,在于消解刻意与做作,让笔墨成为内心世界的真实流露。牛家强的创作从不为风格而风格,而是将笔墨语言作为情感表达的载体。他认为,书法的"书写性"是艺术生命力的源泉——所谓书写性,即书写过程中笔锋的自然运动、情感的瞬间流淌,是书家内在积累与当下感知的"坦白",稍有掩饰便会落入刻意。因此,他在创作中始终保持松弛的心态:下笔前不预设字形,而是让意念随笔墨自然生发;行笔中不纠结于细节,而是注重整体气脉的贯通。这种创作状态,使其作品呈现出一种"既雕既琢,复归于朴"的自然之美:一幅四尺整张的隶书作品中,他以《石门颂》的体势为基,融入《大开通》的方劲,横画舒展如翼却无刻意夸张,竖画紧劲如柱却无板滞之感;字形大小错落,不求整齐划一,却在疏密变化中形成自然的节奏,如同山间溪流,遇石则绕,遇壑则奔,毫无人工雕琢的痕迹。当《石门颂》的开张与篆书的圆融在笔端融会贯通时,技巧便转化为下意识的本能,创作也就成为了情感的自然倾泻。

在结体与章法的处理上,牛家强的创作延续了临古中"开合有度"的特点,并赋予其更丰富的变化。"开合"是隶书结体的核心美学范畴,"开"则疏朗大气,"合"则紧凑沉雄,二者的辩证统一构成了隶书的空间张力。他的创作在运用篆刻的"疏可走马,密不容针"的基础上,进一步强化了结体的动态感:写"之"字时,左撇收势内敛(合),右捺顺势舒展(开),一收一放间形成如舞蹈般的韵律;写"国"字时,外框紧收(合),内部笔画疏朗(开),让封闭的空间透出透气感。这种开合变化,不仅体现在单字结构中,更贯穿于整体章法:一幅作品中,他常将开张的字形与紧凑的字形交替排列,使章法在疏与密的对比中产生呼吸感,如同音乐中的强弱节奏,引导观者的视线在纸面流动。值得注意的是,其章法的开合并非刻意设计,而是随书写过程自然生成——行笔中,他根据前一字的体势调整后一字的大小,根据纸面的留白决定笔画的长短,让作品在"无法"中暗合"法度",尽显"天然去雕饰"的意趣。

墨色的运用是牛家强隶书创作的另一特色,其"亦浓亦枯"的墨法,为线条增添了丰富的层次感,也强化了作品的情感张力。他深知,墨色的变化是书写性的直接体现——笔锋所含墨量的多少、行笔速度的快慢、纸面吸墨的强弱,都会导致墨色产生自然的浓淡枯润。在创作中,他不刻意追求"涨墨"或"飞白",而是让墨色随笔锋自然变化:起笔时笔锋饱蘸浓墨,行至中段逐渐变淡,收笔时稍作停顿则生出枯涩,一笔之中便有浓、淡、枯的层次,如同老树的枝干,由粗至细、由润至枯,尽显生命的沧桑;在多字作品中,他通过调整蘸墨量与行笔速度,使整幅作品的墨色形成"浓—淡—枯—润"的循环,如同一幅水墨画卷,在黑白对比中营造出深远的空间感。这种墨色变化与线条的涩笔相结合,使作品的"高古与苍茫之感"更为突出:浓墨处如漆似釉,沉淀着岁月的厚重;枯笔处如丝如缕,飘逸着时空的空灵,二者相互映衬,让隶书的古朴气象在笔墨交织中立体呈现。

牛家强的创作实践,始终围绕"线质"这一核心展开,并将篆隶互参的理念推向深入。他认为,隶书的线质不仅要"古",更要"活"——古是传统的根基,活是时代的精神。因此,他在创作中既保留了篆书的中锋用笔,确保线条的圆劲沉雄,又融入了隶书的提按顿挫,赋予线条以节奏变化;既以涩笔强化线条的苍茫感,又不失行笔的流畅性,使线条在"涩"中见"行",在"行"中含"涩"。这种对线质的极致追求,让他的隶书作品呈现出多元的审美特质:有时如古松倒挂,线条虬劲扭曲,尽显苍劲之力;有时如春水漫滩,线条温润流畅,暗藏柔和之美;有时如剑拔弩张,线条刚硬锐利,勃发阳刚之气。正如古人论书所言"力透纸背""入木三分",牛家强的线条之美,不在于表面的华丽,而在于内在的骨力——这种骨力,源自对篆隶古法的深刻领悟,更源自日复一日的笔墨锤炼,是技巧与精神在笔端的完美融合。

篆隶互参作为当代隶书创作的基本方法,在牛家强的实践中得到了生动诠释。篆书的圆转与隶书的方折,本是汉字演变中"篆变隶"的关键特征,二者的融合不仅符合书法史的发展逻辑,更能丰富隶书的表现力。牛家强在创作中不刻意区分篆隶界限,而是让二者的优长自然互补:以篆书的中锋保证线条的质感,以隶书的波磔强化体势的动感;以篆书的古朴提升作品的格调,以隶书的灵动增添书写的意趣。这种融合不是生硬的拼接,而是基于对两种书体精神内核的理解——篆书的"静"与隶书的"动"、篆书的"圆"与隶书的"方",在矛盾中达成平衡,使作品既不失古典的庄重,又充满现代的活力。

牛家强先生

编者按:

牛家强先生是当代艺术素养极高且具有学者风范的书法篆刻家,不仅在篆书和篆刻领域成就卓著,在隶书的学习与研究方面也是成绩斐然。

隶书作为汉字演变史上的重要书体,承篆启楷,兼具古朴气象与实用之美。牛家强先生的隶书临摹与实践,既扎根传统,又融入个人体悟,为隶书学习者提供了可贵的参照。

这里发表的部分内容是以《石门颂》的学习研究为基础,从笔法解析到结构把握,层层递进展现临摹要诀,尤其注重“察之者尚精,拟之者贵似”的临摹准则,引导学习者在对《石门颂》等隶书名作的学习中,体悟隶书“蚕头燕尾”“一波三折”的独特韵味。同时,作者将临摹心得与创作实践相结合,通过章法布局的实例解析,揭示从临摹到创作的转化路径。

尤为注重的是,牛家强先生的论述让学习者在学学习的过程中不仅知其然,还要知其所以然。所以对牛先生的研究成果我们将分六期陆续刊登,以飨读者。

责任编辑:若水 |

| 设为首页 | 加入收藏 | 网站地图 | 活动报名/会员申报 | 证件查询 | 书画商城

| 设为首页 | 加入收藏 | 网站地图 | 活动报名/会员申报 | 证件查询 | 书画商城

网友点评