“潮平两岸阔,风正一帆悬”。镇江三山名胜之一的北固山,因三国故事而名扬千古,使得唐代诗人王湾吟诗作颂。而今,另一座三国名称----荆州也是令人叹怀的地方。这不,我们也循着古人的脚步,在大雁南飞的时节,游历江汉平原上的这颗璀璨明珠。

汽车驶近荆州时,暮色正为江汉平原镀上一层暖金。车窗外,晚熟的稻田翻涌着碧浪,远处的河湖如碎镜散落,长江的气息随着风扑面而来——那是混着水汽、稻香与历史尘埃的味道,提醒着我们,这座承载了五千年建城史、五百年建都史的古城,已在前方静静等候。“禹划九州、始有荆州”,寥寥数字背后,是二十代楚王在此定都四百余年的霸业宏图,是三国风云里七十回浓墨重彩的逐鹿传奇,更是楚文化、三国文化、长江文化在此交织沉淀的文明厚土。当车轮碾过现代都市的柏油路,最终停在古城墙下,那青灰色的砖石如巨龙蜿蜒,瞬间将人从喧嚣拉回时光深处,一场跨越千年的邂逅,就此拉开序幕。

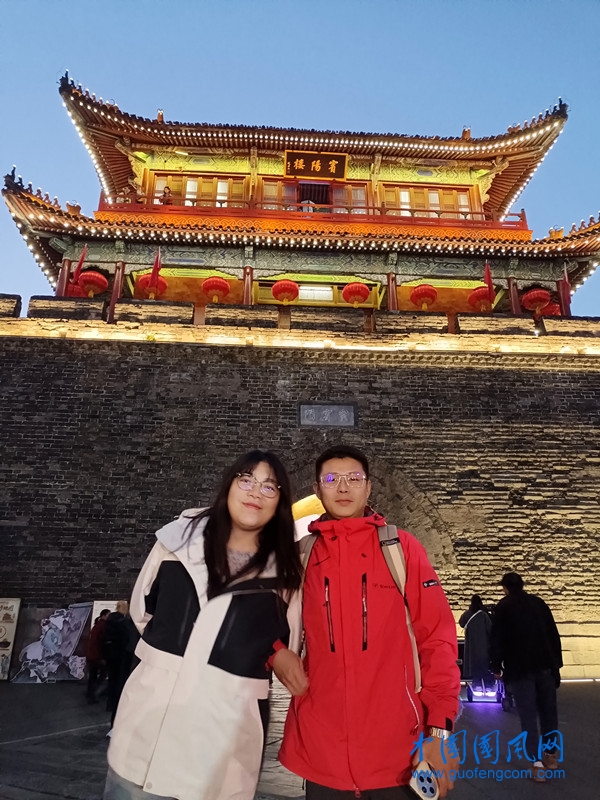

我们从宾阳楼步入古城。这座始建于明代的城楼,经重建后依然保留着当年的雄姿,重檐歇山式的屋顶覆盖着黛瓦,赵朴初先生题写的“宾阳楼”三个金色大字在晨光中熠熠生辉。拾级而上,木质楼梯发出轻微的吱呀声,仿佛在诉说着岁月的故事。站在二楼的露明回廊远眺,古城风光尽收眼底,青灰色的城墙顺着地势起伏,垛口连绵不绝,像一道永不塌陷的屏障;城墙外,护城河碧波荡漾,岸边的垂柳依依,与远处的现代高楼形成奇妙的时空对话。传统的说法,荆州古城墙是“中国南方不可多得的完璧”,始建于三国时期,历经千年风雨仍巍然矗立,如今我们看到的墙体,既有明清时期的“干打垒”工艺,也保留着宋代的砖砌筑痕迹——2000年远安门瓮城维修时发现的那段城墙,用砂、石灰、糯米浆夯筑而成,每层之间还设有渗水孔,历经五百余年依然坚固,如今已在城墙建造工艺展厅中供人瞻仰。

沿着城墙向西漫步,脚下的砖石凹凸不平,那是时光与脚步打磨出的痕迹。城墙之上,每隔一段便有一座藏兵洞,这些军事设施曾是古城防御的重要组成部分。行至拱极门,终于见到了古城墙上唯一保存完好的清代古建筑——朝宗楼。这座建于清道光十八年的城楼,取“江汉朝宗”之意,面阔五间,进深三间,重檐歇山顶的建筑风格古朴端庄。楼内的梁架结构依然保留着原始风貌,脊枋下方清晰地刻着重建时间,历经近二百年风雨,仍未褪色。站在朝宗楼前,望着城门内外的车水马龙,忽然想起“楚虽三户,亡秦必楚”的豪言壮语。当年,正是在这片土地上,楚先民以“不飞则已,一飞冲天”的气魄,创造了灿烂的楚文化,编钟奏响的礼乐、丝绸织就的华章、漆器勾勒的神韵,都曾是华夏文明中最耀眼的光芒。

次日早饭后,我走进荆州博物馆,探寻楚文化的精髓。馆内的藏品琳琅满目,从王家咀墓地出土的先秦典籍楚简,到秦家咀墓地的丝绸漆木器,每一件文物都承载着古人的智慧与浪漫。最令人震撼的是那套战国时期的编钟,虽历经两千余年,依然能奏响悠扬的乐曲,那清脆的声响穿越时空,仿佛再现了当年楚王宫中的礼乐盛景。而展厅里陈列的最早乘法口诀表竹简,更是让人惊叹楚人的智慧,那些娟秀的文字,证明了中华文明在科技领域的早期成就。在文物保护中心,我看到工作人员正在修复出土的楚简,那些残破的竹简在他们手中逐渐恢复原貌,就像荆州这座古城,在岁月的侵蚀中不断被守护、被传承。

离开博物馆,我来到城北的松甲山。这座“三山不见山”之一的小丘,相传是关公当年松甲小憩之处。虽仅存遗址,但站在这里,仿佛仍能看到那位红脸关公身披铠甲、手持青龙偃月刀的英姿。不远处的卸甲山,是关羽凯旋后卸甲犒赏将士的地方,如今已复建了关羽祠,红墙黛瓦掩映在绿树丛中,香火缭绕。而城西北隅的掷甲山,则记录着“吕蒙白衣渡江”的历史悲剧——当年关羽兵败回救荆州,见城池已失,痛心疾首地掷甲于此,“此城吾所筑,不可攻也”的悲叹,仿佛仍在风中回荡。这些与三国相关的地名,串联起一段段脍炙人口的故事,让荆州成为名副其实的“三国文化荟萃地”。

当我们来到南纪门时,这座俗称老南门的城门,更显示出了不一样的风姿。它的主城台和箭楼城台平行建在同一条中轴线上,瓮城两侧的卷拱侧门呈十字形相交,用大青石墁铺的路面光滑如镜。史载唐开元年间,宰相张九龄被贬荆州长史,常登此城楼赋诗,因他是曲江人,后人便将城楼命名为曲江楼。如今城楼虽毁于战火,但站在台基遗址上,望着夕阳为城墙镀上一层金色,仍能感受到张九龄“云嶂天涯尽,川途海县穷”的感怀。城门内,是热闹的市井街巷,牛肉米粉的香气、锅盔的酥脆、顶顶糕的甜糯,交织成最地道的荆州味道。我们走进一家老字号米粉店,每人点了一碗牛肉米粉,红油鲜亮,牛肉软烂,米粉筋道,配上店家自制的酸豆角,一口下去,满是烟火气息。老板是位地道的荆州人,热情地跟我聊着古城的变迁,从城墙的修缮到街巷的改造,言语间满是对家乡的热爱。

“北有兵马俑,南有车马阵”,城外的楚王车马阵也是来荆州必到的地方,这座历经十年建设升级的遗址公园,以数字化手段让四十座车马坑震撼亮相。走进展区,巨大的车马坑内,青铜铸就的车马整齐排列,“天子六驾”的仪仗气势恢宏,车轮上的纹饰、马具上的铜饰,都保存得极为完好。阳光透过顶部的玻璃照进来,青铜车马在光影中泛着幽光,仿佛能看到当年楚王出行时的盛大场面。这些车马不仅是权力的象征,更是楚先民工艺水平的集中体现,每一件青铜器的铸造、每一个部件的拼接,都凝聚着古人的智慧。站在车马阵前,仿佛能触摸到楚先民的豪迈与霸气,感受到“一鸣惊人”的雄心壮志。

当我们准备离开的时候,我们不舍地再次来到古城墙下。夜色中的城墙更显巍峨,护城河上的灯光倒映在水中,形成一道长长的光带。漫步在城墙根下,晚风送来阵阵初冬唯有这个地区特有的花香,耳边是市民们悠闲的谈笑,偶尔有孩童追逐嬉戏,打破了古城的宁静,却更添了几分生机。这座古城,历经千年风雨,见证了楚庄王的霸业、三国的纷争、革命的烽火,如今在新时代的浪潮中,依然保持着从容与坚定。它就像一位沉默的智者,将五千年的文明密码藏在青灰的砖石里,藏在潺潺的护城河中,藏在市井的烟火气中,等待着每一位来访者去探寻、去品读。

“万里长江东逝水,浪花淘尽英雄”。当长江的潮水一次次拍打荆江两岸,荆州古城依然屹立不倒。它不仅是一座历史的丰碑,更是一部活着的史书,记录着中华文明的兴衰荣辱,传承着荆楚儿女的精神血脉。离开荆州的那一刻,我知道,这座古城的韵味,早已深深烙印在我的心底,那些青砖黛瓦、那些历史传奇、那些烟火气息,都将成为记忆中最珍贵的篇章。而荆江潮涌处,古城的故事,还在继续书写。不是吗?有诗为赞:

荆城三国枕江流,楚韵千年一望收。

最是墙头风过处,犹传霸业与乡愁。

【作者简介】牛家强,字呈心,号望草舍主人,中华诗词学会会员、中国楹联学会会员、中国书法协会会员,安徽省书法协会理事、安徽诗词学会文艺部副部长、淮北市书协副主席、淮北市诗词学会副主席。在书法篆刻领域有一定研究。作品先后入选“全国首届篆刻作品展览”、“甲骨文书法展”、“安徽省第一、二、三届篆刻作品展览”等数十次大小展览并获奖,2014年评为“书画界最具贡献人物”,多家媒体都作了专题报道。

责任编辑:若水

|

| 设为首页 | 加入收藏 | 网站地图 | 活动报名/会员申报 | 证件查询 | 书画商城

| 设为首页 | 加入收藏 | 网站地图 | 活动报名/会员申报 | 证件查询 | 书画商城

网友点评