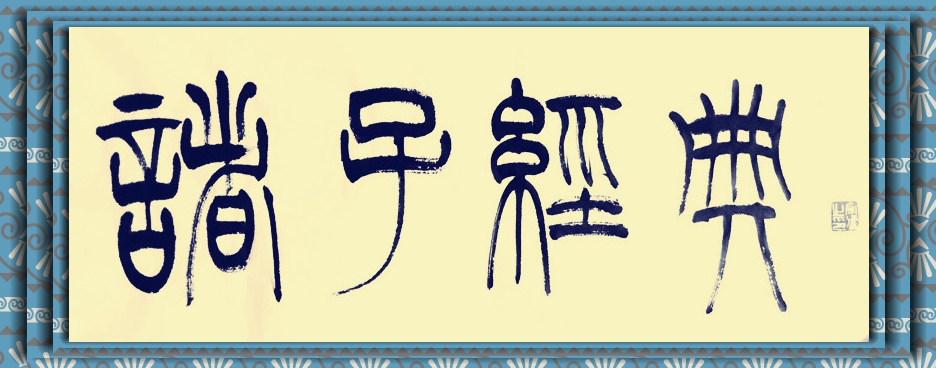

第七十七章

【原文】

天之道,其犹张弓与?高者抑下,下者举之,有余者损之,不足者补之。天之道,损有余而补不足。人之道①,则不然,损不足以奉有余。孰能有余以奉天下,唯有道者。是以圣人为而不恃,功成而不处,其不欲见贤②。

【译文】

自然的规律,不是很像张弓射箭吗?弦拉高了就把它压低一些,低了就把它举高一些,拉得过满了就把它放松一些,拉得不足了就把它补充一些。自然的规律,是减少有余的补给不足的。可是社会的法则却不是这样,要减少不足的,来奉献给有余的人。那么,谁能够减少有余的,以补给天下人的不足呢?只有有道的人才可以做到。因此,有道的圣人这才有所作为而不占有,有所成就而不居功。他是不愿意显示自己的贤能。

【注释】

1、人之道:指人类社会的一般法则、律例。

2、是以圣人为而不恃,功成而不处,其不欲见贤:陈鼓应先生认为这三句与上文不连贯疑为错简复出。此处仍予保留。

【引语】

本章文字透露出一种朦胧的、模糊的平等与均衡思想。这是他的社会思想。他以“天之道”来与“人之道”作对比,主张“人之道”应该效法“天之道”。老子把自然界保持生态平衡的现象归之于“损有余而补不足”,因此他要求人类社会也应当改变“损不足以奉有余”的不合理、不平等的现象,效法自然界的“损有余而补不足”,“损有余以奉天下”,体现了他的社会财富平均化和人类平等的观念。因而,这一章是七十四章、七十五章里“民不畏死,奈何以死惧之”、“民之饥,以其上食税之多”这一思想的继续和发展,表达了老子对统治者推行苛政的痛恨,对老百姓生活艰难困苦的同情。所以,这是《道德经》所有的人民性一面,是其精粹。

【评析】

本章主旨的是论述“天之道损有余而补不足;人之道则不然,损不足以奉有余。”老子出于对自然界和人类社会的观察,认为一切事物,在其相互对立的矛盾中,都具有同一性。张松如指出,“老子把他从自然界得来的这种直观的认识,运用到人类社会,面对当时社会的贫富对立,阶级压迫的不合理现实,他认为‘人之道’也应该像好比张弓的‘天之道’那样,‘高者抑之,下者举之,有余者损之,不足者补之’。这是他的主张,他的愿望。可是,现实怎么样呢?现实是‘人之道则不然,损不足以奉有余’。”(《老子校读》第414页)杨兴顺说:“在老子看来,损有余而补不足,这是自然界最初的自然法则——‘天之道’。但人们早已忘却‘天之道’,代之而建立了人们自己的法则——‘人之道’,有利于富人而有损于贫者,‘天之道’,有利于贫者,给他们带来宁静与和平,而‘人之道’则相反,它是富人手中的工具,使贫者濒于‘民不畏死’的绝境。”胡寄窗说:“老子所以产生这种分配观念,由于他们认为自然规律总是‘损有余而补不足’,因此应该使贫富平均,大家有利。天之道虽主损有余以补不足,但损有余的结果会更增加被损者的利益,因为‘物或损之而益’。由于现实社会是‘损不足以奉有余’,存在领主贵族对劳动人民的压榨,也存在新兴地主阶级与富商大贾的剥削,所以,老子企图以‘天之道’警诫他们,使他们本着自己的利益以遵行天道。他们要求富者能够作到‘常善救人,故人无弃人;常善救物,则物无弃物’。从均富和使人与物都能得到充分利用一点看来,老子的愿望是好的,但在考虑如何实现这一愿望时,他们并没有提出任何积极的斗争纲领,而是向剥削者说教,妄想他们发善心,这又充分暴露了他们的在解决社会现实问题上的软弱无能。”(《中国经济思想史》上,第212页)以上诸位学者的观点,基本上找到老子在均贫富问题上的合理之处和症结所在。

责任编辑:王海峰

|

| 设为首页 | 加入收藏 | 网站地图 | 活动报名/会员申报 | 证件查询 | 书画商城

| 设为首页 | 加入收藏 | 网站地图 | 活动报名/会员申报 | 证件查询 | 书画商城

网友点评