一:如何理解毛泽东诗词的豪放风格

1:什么是创作风格

所谓风格,是作家、艺术家在创作中所表现出来的艺术特色和创作个性,它体现在文艺作品的内容和形式的多个要素中。凡一个伟大的作家,总是以自己的独特的创作风格来区别于其它作家,而独特的前所未有的创作风格则是一个伟大作家的标志。宋代大文学家苏轼以其豪迈奔放的创作风格在宋代文坛上顾盼自雄,一曲《念奴娇·大江东去》唱罢,那雄健的笔力,恢宏的气象,豪迈的风格,一时惊倒多少豪杰,随者如流,从者逾万。其中佼佼者如南宋辛弃疾、陆游、张孝祥、张文干、陈亮、刘过、刘克庄、王沂孙等。元代之元好问,明代之陈子龙、萨都刺。清代之朱彝尊、陈维松。近代之柳亚子,夏承焘等,他们都站在豪放派的大旗下,写出了许多壮美的诗篇。可见,豪放就是苏轼的创作风格,也是他的标志。在词的创作中,苏轼应是豪放派的开山祖师。

2:如何解读毛泽东“偏于豪放,不废婉约”的风格

⑴:关于毛泽东创作风格的出处。

豪放和婉约是两种截然不同的创作风格,怎能相融于同一个人的作品中呢?因为婉约派的特点是:清新含蓄,隐约曲折,浓丽密婉,奇艳俊秀。正好与豪放派之高旷雄劲,清刚冷峻,豪迈豪放,悲壮慷慨的特点相反。但是,毛泽东诗词的创作风格是他自己定下的:1957年8月,毛泽东阅读宋范仲淹词时心有所感地说“词有婉约、豪放两派,各有兴会,应该兼读……我的兴趣是偏于豪放,不废婉约”。于是,研究毛泽东诗词的大家们便都认定毛泽东诗词的创作风格是偏于豪放,不废婉约。当我们仔细阅读毛泽东诗词时,正如淮北师范大学中文系教授、桐城派的最后一个入室弟子、安徽古籍整理专家纪健生所言:所谓诗争唐宋、词分婉豪,至毛泽东诗词,皆断众流,熔于一炉,古韵新声,足志多情。

⑵:关于婉豪之论的出处

在我国古典文论中早就有阳刚阴柔之分,阳刚者则类于豪放,阳柔者则类于婉约。在西洋美学中亦有壮美优美之论,壮美者乃豪放也,而优美者则婉约也。但它们的关系是辩证统一的。词分婉豪,最早则见于明张南湖《诗会图谱·凡例》中:“词体大体有二,一体婉约,一体豪放。婉约者欲其词调蕴藉,豪放者欲其气象恢宏。然亦存乎其人,如秦少游之作,多是婉约,苏子瞻之作,多是豪放,大约词体以婉约为正”。在婉约派的大旗之下,五代的温庭筠、李煜、冯延已应为其鼻祖,至宋代除秦少游外,李清照、柳永、周邦彦、吴文英、姜白石、周密、张炎等均是其佼佼者。张南湖此论一出,自明以来,人们逐渐把前朝词人逐次归类,于是便衍生出豪放派和婉约派两支队伍来。

⑶:关于毛泽东的豪放

他一曲《沁园春·长沙》唱罢,那纵目江天、神游八极的豪壮伟迈之情被表现得淋漓尽致。这是毛泽东的经典之作,此一曲就奠定了三十二岁的毛泽东作为一位杰出诗人的地位。又一曲《沁园春·雪》唱罢,那视通万里,思接千载的恢宏气势,那英雄之气,王者之风,龙者之吟,三元交汇,尤如黄金大吕,金铁交鸣,声震长空、千古词坛无此雄,正如柳亚子先生所言:“看千古词人共折腰。”使时年四十三岁的毛泽东稳坐在古体诗词的第一把金交椅上。这也是毛泽东一生的巅峰之作。据说该词在1945年10月在山城重庆发表后,曾引发一场波及全国的文化震荡。他因这一首词而走向诗坛,走向中国,也让国人重新认识毛泽东,也重新认识了中国共产党。对这首词好评如潮,柳亚子说:虽东坡,幼安犹瞠乎其后。公木说:其胸禁之浩阔,真是扫空万古,其境界之高远,允称横扫六合。就连国民党的文胆陈布雷也说:气度非凡,气吞山河。

⑷:关于毛泽东的婉约。

毛泽东在1921年所作《虞美人·枕上》之“一钩残月向西流,对此不抛眼泪也无由。”其离愁之苦,阴柔之美。比那宋·柳永《雨霖铃·寒蝉凄切》中“今宵酒醉何处,杨柳岸晓风残月”何如?比之宋谢逸《千秋岁·楝花飘砌》中:“人散后,一钩新月天如水”又何如?尤其是毛泽东在《卜算子·咏梅》中“待到山花烂漫时,她在从中笑”,其梅花的含蓄之美,比之宋李清照《醉花阴》的伤菊之叹:“莫道不消魂,帘卷西风,人比黄花瘦”。何如?比之南宋姜白石咏梅名篇《暗香》之“又片片,吹尽也,几时是见得”又何如?正如纪健生先生所言毛泽东诗词虽不免儿女情长,但却从未见过他有英雄气短。

由此可见,毛泽东诗词之风格,既刚且柔,既壮且优,既雄且婉。正如十八世纪法国作家布封所言:一个伟大的作家,绝不能只有一个印章,而且在不同的作品中又都同时盖有一个印章。所以,毛泽江对自己的创作风格之定性是十分确切的,毛泽东是一部伟大的历史,他的诗词是一篇不朽的史诗,他终其一生所创作的诗词,虽有婉豪之别,究竟原因是诗人在创作时,或在不同的时期里,或在不同的环境中,或在不同的心情下,或出于不同的创作目的,而创作出不同风格的作品,但二者终能相融相汇。

3:婉约豪放集于一身者,古皆有之

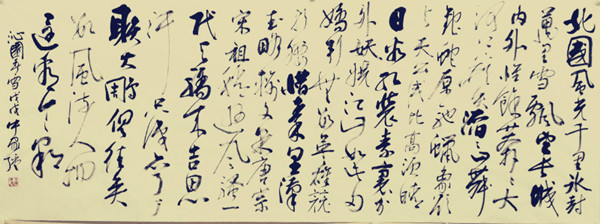

牛家强书毛泽东词《沁园春.雪》

⑴:豪放派的大帅苏轼也婉约

让我们看苏轼充满伤春惜春以及诗人失意情怀的《蝶恋花·花褪残红青杏小》之下阙:“墙里秋千墙外道,墙外行人,墙内佳人笑。笑渐不闻声渐悄,多情却被无情恼”这描写的是一个青年男子无法对女子表述爱慕之意时的忧闷心情。这是“会挽雕弓如满月,西北望,射天狼(见《江城子·密州出猎》的苏轼吗?

再看一首思妇念远的《少年游·润州作》其上阙:“去年相送,余杭门外,飞雪似杨花。今年春尽,杨花似雪,犹不见还家。”这是一个青年女子对冶游不归的爱人的怨艾之心。这种孤寂的心情,这种凄凉的况味,这种呢呢喃喃的小儿女情怀。竞是出自曾写出洒脱飘逸,狂放不羁且有仙者之风的《念奴娇·中秋》的作者吗?“我醉拍手狂歌,举怀邀月,对影成三客。起舞徘徊风露下,今夕不知何夕,便欲乘风,飘然归去,何用骑鹏翼,水晶宫里,一声吹断横笛”。前者何其婉约,后者却又何其豪放。然确为一人所作也!

最后再读一下《水龙吟·次韵章质夫》下阙:“不恨此花飞尽,恨西园,落红难缀。晓来雨过,遗踪何在?一池萍碎。春色三分,二分尘土,一分流水。细看来,不是杨花,点点是离人泪。”这首词王国维极为称道:“咏物之词,自以东坡《水龙吟》为最工”。该词以拟人化手法,使全词既幽怨缠绵,又空灵飞动。这样的诗作很难让人们相信与《念奴娇·大江东去》竞为为同一作者:大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是,三国周郎赤壁,乱石穿空,惊涛拍岸卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。本篇被誉为宋金十大金曲之一,气势磅礴,格调雄浑,高唱入云,开一代之风。两相较之,真乃大相径庭也。

⑵:婉约派的宗主李清照也豪放

李清照一曲《声声慢》悲彻万古,这种悲不在于她一开始用十四个叠字之匪夷所思,也不在于“梧桐更兼细雨,到黄昏点点滴滴之”凄绝意境。而在于情景交融达到极致。请看这样的画面:在黄昏时的秋雨中,冷风敲打着梧桐树,一个孤苦的老妇在那里,如怨如慕,如泣如诉着家国之恨,离黍之悲,亡夫之痛。该词其情之苦,其景之悲,可以说是前无古人,后无来者,竞为绝唱。然而,几乎在同时,还是这个老妇,在《渔家傲》里,在云涛翻滚的星河中,诗人径入天庭,追逼天帝,索鹏为骑,乘风飞去她向往的理想之王国:九万里风鹏正举,风休住,乘风吹取三山去。这阔大的意境,这豪放的词句,这雄壮的气势,入伍于豪放派之列,苏轼何如?辛稼轩又何如?

又一曲《武陵春》唱罢,其哀婉之情,飘零之痛,孤寂之惨已无以复加,再为绝唱。这是诗人在五十多岁时,流落金华作所的:只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁。其愁之重船载不动,她已把愁已经质化了。董西厢中:“休问离愁轻重,问个马儿驮也驮不动”。把愁从船上移到马上,王西厢则“遍人间烦恼填胸臆,量这些大小车儿如何载得起”。又把董解元之愁从马背上卸下来,装到车子里。

谁能想到身为婉约派宗主的李清照在《夏日绝句》竟唱出:生当作人杰,死当为鬼雄,至今思项羽,不肯过江东”的豪迈的大风歌来。同在金华,她看到南宋王朝只顾偏安一隅,极力主和,不敢言兵,诗人满腔悲愤。在《题八咏楼》中,诗人还唱到:千古风流八咏楼,江山留与后人愁,水通南国三千里,气压江城十四州,不仅如此,她在上书韩琦的诗中竞唱出:“欲将血泪寄山河,去洒东山一杯土”。其雄浑之势,悲壮之情,足可力透纸背,难怪当时的黄壁山人曾赠诗李清照:“庙堂只有和戎策,惭愧深闺打马图”。

由苏轼、李清照之豪放婉约互为例证,足见诗人们在创作时,往往是婉约中有豪放,豪放中有婉约。千古亦然,并非矛盾。婉约与豪放固然是风格迥异,但在诗人们的具体创作中,是可以互相交叉,互相缠绕并且是相融相汇的,所以,毛泽东在自论其“偏于豪放,不废婉约”的创作风格之说是极为确切的。确乎为大家之言,本色之语,天才之论也!

二:毛泽东诗词是如何豪放的

1:豪放之一:崇高之雄

毛泽东诗词气势恢宏雄健有力,这己为世之公论。雄浑壮美的意境也已在读者心中形成清晰的印象。崇高美是毛泽东诗词中美学特色之一,而形成毛泽东诗词崇高美的原因之一就是诗人在作品中大量恰当的使用“山”字,山字在毛泽东诗词中大量的使用,使毛泽东诗词平添了一种壮美,一种崇高,一种广大。给读者一种高度感、力度感和强度感,那么雄浑壮美的意境也因此而产生。人民文学出版社在1996年出版的《毛泽东诗词集》,共收录毛泽东诗词六十七首。而在这六十七首诗词中,“山”字及与山相连的词组就出现了六十一次。

山字则是诗词中诸多意象中最经典,最雄壮,最有力的物象,而毛泽东在创作诗词时,恰又使用了意象群的方式,巨大的物象和诗人心中澎湃的激情而形成的意象,已经是十分壮美的了。但毛泽东这壮美的意象群的组合,进而又形成了阔大雄浑的意境,则反映了诗人博大的胸怀和恢弘的气势。因为,任何高度总是由人制造或由人而跨越的。在古典诗词中,无论是高度,力度,强度,都是能表现文学作品雄浑而又壮美的一面,山恰又是三者的合一,因此,在文学作品中“山”字是高度、力度和强度最有力的代名词,这是中华民族三千年来在生生不息的过程中积淀而成的一种精神文化传统。

2:豪放之二:远大之志

毛泽东在创作诗词的时候,用活了一个“万”字。“万”字是古汉语里数词中最大的了,使用“万”字不但给人一种气冲霄汉的感觉,而且就诗词本身也具有其意境阔大之功效。非大气魄、大手笔者无法使用好“万”字,而毛泽东则是用足、用活万字者中最典型的一个。人民文学出版社在1996年出版的《毛泽东诗词集》,共收录毛泽东六十七首词,而“万”字就出现三十三次,使用该字的频率是很高的。

毛泽东不仅仅是大军事家,他还是一个大思想家和哲学家,因此他看待世界上的万事万物,都有独特的见解和角度。他能见微知著且举一反三。他以思想家的深邃和睿智,再加上王者的威严和统兵大帅的气魄,因此在诗人的笔下即便对世界上极不称眼的物象,都能赋予并显示出它们不同寻常的特质。在毛泽东的诗词中,无论是缘情的花草虫鱼,还是飞禽走兽,亦或是言志的高山大川,诗人都能加以“万”字修饰,而一旦使用上“万”字,文气就阔大起来,意境也随之深远了。对褒奖的事物如是,对鞭挞的事物亦如是。

正如毛泽东所言“诗要形象思维”,万字在汉字的数词中,本身就是极大极多之意,用极大极多的具体物象来表达作者的思想感情,就能给人一种有力、广大、强壮、阔远的感觉,这应是古典诗词中所能达到的崇高点即意境了。而这种有力、广大、强壮、阔远的感觉或者说是意境在诗词中予以表现,并不是任何人只要使用万字都能做到这一点。这需要诗人把自身的特质和特殊的阅历以及心胸学识完美地融合,浑然天成才能配使用这个万字,才能使用得恰如其分,才能达到情感的升华,而这一切,只有毛泽东达到了极致。

3:豪放之三:王者之风

在毛泽东诗词中能显示王者之气的诗句很多:除少年时代的《永蛙》外,如在《七古·送纵宇一郎东行》中:“名世于今五百年,诸公碌碌皆余子”。在《浪淘沙》中:“萧瑟秋风,今又是,换了人间”。在《如梦今·元旦》中:山下、山下、风展红旗如画;在《念奴娇·昆仑》中:太平世界,环球同比凉热;在《七律·人民解放军占领南京》中:宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王”;在《六言诗·给彭德怀同志》中:谁敢横刀立马,唯我彭大将军等等,不一而足,但重点讲一下毛泽东两首《沁园春》

先看《沁园春·长沙》,该词有四处彰显王者之风的:

第一处是“鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由”

第二处是:怅廖廊,问苍茫大地,谁主沉浮

第三处就是:“指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯

第四处:“曾记否,到中流击水,浪遏飞舟。”。

所以说:《沁园春·长沙》是毛泽东的王者宣言。

再看《沁园春·雪》

该词中有三处是彰显毛泽东的王者形象的。先以历史上五个赫赫有名的帝王为例。秦皇、汉皇、唐宗、宋祖、成吉思汗,都是雄才大略的帝王,在中国历史上都建立一定的功业。但在毛泽东眼里,对他们既有肯定,又有否定,还有婉惜。实际上毛泽东是横扫一部二十四史,并指出历代君王所受的历史和阶级的局限性。毛泽东应于什么高度来雄视千古?应于什么层面上来对历史纵论评说?如果没有王者的心志,没有王者的气魄,并且站在王者的角度上,能讲得出来吗?

最能体现毛泽东王者风范的还是“俱往矣,数风流人物,还看今朝。”这口气普天之下绝无其二也,他人则实难学舌。词中的风流人物,乃英俊有才华之人,也是在历史上有极大影响之人,或是杰出的英雄,或是能治理这壮丽江山的主人。但这些人物都已经退出历史的舞台,只有人民群众才能主宰大地的沉浮,只有我们共产党人才是真正的风流人物,才是为如此多娇的江山而折腰的英雄。无论是现在主政中国的,还是历史上的英雄,比起共产党人来真是“诸公碌碌皆余子。”这三句话乃至整个下阙,都充盈着磅礴的王气。

在《沁园春·雪》中第三处能展现毛泽东的王者形象的:欲与天公试比高。许多毛诗专家讲解:毛泽东登高望远,一直望到这山的顶峰与天相接,仿佛与天比高一样。其实这句话最能体现毛泽东的王者气派。毛泽东作为中共领袖要与当时主政中国的蒋介石面对面的政治交锋。在这特定的时期和特定的环境中,毛泽东修改并公开发表的词中有“欲与天公试比高”之语的诗词,这是十分耐人寻味的,这是两个人中之龙的交锋,是两个相斗二十年的王者的交锋。古代帝王又名天子,而交锋的对手又是当时中国政治上名正言顺的天子,如果说毛泽东的心里就要与这个天子比一比高低,不也是顺理成章的吗?

4:、豪放之四:英雄之气

关于英雄主义的主题早从甲午战败后,伴随着救亡爱国的呼声,诗坛上就出现了呼唤英雄的黄钟大吕之音,从康有为、梁启超、谭嗣同到章太炎、秋谨、柳亚子等人,不论他们是否做过英雄的业绩,但他们在诗文中无不以英雄为许,英雄主义成为诗坛上突出的主题,表现出力图在动乱时代重新创造历史的英雄气概。这是一个不甘于沦为殖民地的民族的呼唤,也是民族精神超越的需要,而完全满足这种需要的不是上述康、梁、谭,也不是章、秋、柳。而是毛泽东。毛泽东在带领中华民族站起来的同时,在自己的诗词中完成了近代史上所提出的英雄主义的主题。总之,打开毛泽东诗词,那闪现其中的英雄之气就扑面而来。那诗词中一泻千里、吐纳大千的英雄气势,那所塑造的一组组骁勇善战、藐视环宇的英雄群像和以英雄自许的个像,以及诗词中所进发的黄金大吕般的一曲曲英雄赞歌。这无一不说明英雄主义是毛泽东诗词创作的主题,我们为能与这伟大的诗人同代而感到骄傲。

⑴敌军围困万千重,我自岿然不动(西江月·井岗山)。

⑵横扫千军如卷席

(3)不到长城非好汉(清平乐·六盘山

(4)百万雄师过大江(七律·人民解放军占领南京)。

(5)飞将军自重霄出(渔家傲·反第二次大围剿)

(6)战地黄花分外香(采桑子·重阳)

(7)踏遍青山人未老(清平乐·会昌

(8)谁敢横刀立马,唯我彭大将军”(六言诗·给彭德怀同志)

(9)独有英雄驱虎豹,更无豪杰怕熊罴(七律·冬云

(10)要扫除一切害人虫,全无敌(满江红·和郭沫若同志)

凡此等等,可谓多之多也。

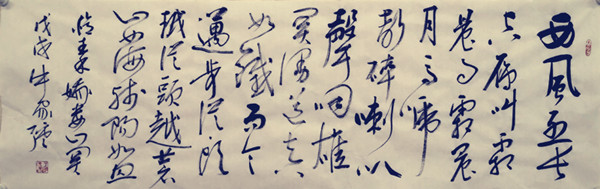

5:豪放之五:悲壮情怀

毛泽东在《忆秦娥·娄山关》词的自注中说:"长征万里,千回百折,顺利少于困难不知有多少倍,心情是沉郁的。"在长征途中,毛泽东的心情岂止沉郁,甚至是悲壮的,但绝不是悲凉!仅以《忆秦娥·娄山关》为例:该词以悲壮凝重的笔调描绘出中央红军再克娄山关的壮举。当时画面是:在萧杀的西风中,凄厉的雁叫声掠过尚有残月的晨空,激烈的枪声伴着急促而杂乱的马蹄声,低沉悲壮的军号若断若续,这种独异的悲壮意境在毛泽东诗词中是绝无仅有的。

虽然此刻的毛泽东心中有悲壮的情结,但他毕竟是大军统帅。即便是面对如铁的雄关,仍不坠英雄之志,即使当前是敌强我弱,毛泽东依然是豪情满情,就是失败了那又何妨,让我们重新再战就是了。虽显悲凉,但终是英雄气概,古之良帅焉有此雄?

牛家强书毛泽东词《忆秦娥.娄山关》

同样显示悲壮情怀的词作是《渔家傲·反第一次大围剿》:同心干,不周山下红旗乱。神话中的共工以自杀的形式,以头撞击不周山,天柱为之而断,天下大乱了:“天倾西北,故日月星辰移焉;地不满东南,故水潦尘埃归焉。”毛泽东说共工是胜利的英雄,这是一个悲壮的胜利者。也还是有与敌拼死一搏的决心的。这种气魄应是大英雄者的气魄,这种情怀应还是比较悲壮的。作为大军统帅,在临阵之机,有此破釜沉舟的心情,可见当时形势应是十分险恶的。

在长征诗中有“大渡桥横铁索寒”之句,更令人们感慨万分。对于熟读历史的毛泽东写这句诗,应是尤为悲壮的。大渡河是强行攻克的,当年太平天国的冀王石达开就是没能杀出大渡河,而遭全军覆没。蒋介石也曾预言毛泽东的红军将再为石达开。一个“寒”字,道出毛泽东此刻的心境,这远不是仅因桥铁索裸露,桥下惊涛骇浪,且涛声震耳,使人感到寒冷。而是当时军情紧迫,形势险恶,令人胆寒。这个“寒”字也还是有“易水萧萧”之感的。过不了这条河,全军将葬身于此,在历史上已有其例。联想数月前的血战湘江,此一役八万红军元气大伤,数万红军将士的鲜血染红湘江两岸。而大渡河之战因将帅易人,才免遭厄运。这一个“寒”字真是十分贴切地反映了毛泽东当时悲壮的心情。

纵观毛泽东的一生,大都气魄豪迈,英雄乐观。但毛泽东更是一个内心感情世界十分丰富的伟人。古人云,慈不掌兵。然而毛泽东作为统帅,既能掌兵心又慈爱。这种心情写《忆秦娥·娄山关》时是有“苍山如海,残阳如血”诗句。在毛泽东的眼中夕阳因何似血呢?娄山关是因血战而克,自峰而下洒遍红军将士的鲜血。大战结束后,登上山顶的统帅,其情其景,眼里心中应都是一片血红,血红之处哪里是仅在山上。西边的天空也仿佛涂满血色。古往今来的诗人们为何写不出如此悲壮的诗句?因他们没有大帅的阅历,更没有大帅的情怀。所谓诗言志的含义也正在于此。因此,毛泽东作为大帅,其悲壮情怀也略见一斑。

在毛泽东诗词中,天之高远,山之雄伟,万之广大,尽被毛泽东用尽矣,更兼之王者之风和英雄之气,使毛泽东诗词在意境上达到了天人合一、山人如一,万物归一的高度。从而形成毛泽东诗词的豪放的风格。

2013年12月,作者耿汉东先生在北京钓鱼台国宾馆举行的“纪念伟大领袖毛泽东同志诞辰120周年”大会上发言

【作者简介】耿汉东,安徽省淮北市人,大学本科。先后供职于中共淮北市委宣部和淮北日报社。喜欢读书,敬畏文字,己创作出版15部作品,主编6部诗集。现为安徽省诗词协会副会长、淮北市诗词楹联家协会主席。

责任编辑:孙克攀 |

| 设为首页 | 加入收藏 | 网站地图 | 活动报名/会员申报 | 证件查询 | 书画商城

| 设为首页 | 加入收藏 | 网站地图 | 活动报名/会员申报 | 证件查询 | 书画商城

网友点评