第一章 初到显周

【1】 21岁从这里开始

在21岁之前,我对显周这个地方一无所知,就连显周两个字都没听说过,

更不会想到,我后来会和显周发生密切的联系,会把长达六年的青春岁月默默地消耗在那个山沟里,显周会成为我一生重要的生命符号之一。

我是1972年12月20日到拔山区供销社报到参加工作的,当时拔山区供销社在离拔山场5华里的光明桥(1949年以前叫黑暗桥)创办了一个作坊式的加工厂,叫做光明桥综合加工厂,厂里分为酱油和糖果两个车间。全厂仅有20名工人,我是第一个到岗的,被分配到糖果车间烧大炉,就是烤饼干之类的。说是车间,其实就是在一个简陋至极的从农家租借的土屋里砌一个大灶,铺一块案板而已。到了次年5月,我得到调令,到显周供销分社担任多种经营员。此前的多种经营员黄天雄刚刚调到县商业局多种经营办公室。

多种经营员的职责是发展农村的多种经营生产,每个公社配备一名,由供销社提供人员发给工资,由公社安排工作。名义上是公社干部,实际是供销社职工。

我无法判断此次调动是喜是忧,除了无条件服从,别无选择。在那个时代,没有人可以把握自己的命运,可以选择自己的职业,一切都是“为革命”,当时最响亮的口号是“党叫干啥就干啥”,“一生交给党安排”,“祖国的需要就是我们的志愿”,每个人都是“革命的螺丝钉”,拧到哪里就是哪里,休想挪动。

想到要去更偏僻更冷落的地方,心里便有些惆怅。因为拔山虽然也是山区,却是忠县最大的乡场,是后乡的中心,在后乡农民的心中,拔山算得上繁华了。

1973年5月18日,拔山区供销社主任钱金益正好有事去显周,便带着我一同前去报到。钱主任约一米八高的个子,头发向右边斜着,下巴尖削,脖子比一般人长出许多,喉结突出,说话时喉结不停地抖动。他是拔山区供销社最高长官,管辖着拔山、花桥、八德、庙垭、凌云、显周六个供销分社和一个综合加工厂一个食品站,享有很高的威望。他能够亲自带我去报到,在一般人看来好像还很不容易。我揹着被盖卷,提着简单得不能再简单的行李,跟着钱主任出发。

那时从拔山到显周还没有汽车,一条用于机耕的简易公路坑坑洼洼地绕过山

岭,通往20里外的显周场。我和钱主任沿着公路一路前行。钱主任身高脚长,

走路步伐很快。他一路上没有多话,只是简单地教导我,到了显周要努力工作。

我素来不习惯和官员交谈,所以除了机械地答应,也没有多少话。

这一天我特别难忘,因为就在三天前(5月15日,农历四月十三日)我刚度过了我21岁生日。可以说,我的21岁是从显周开始的,我当天的日记上写着这样一句话:“历史上又一转折点——到显周”。

走过拔山公社的杨柳和双龙大队后,我们进入了显周公社的第一个大队老鹰大队。老鹰大队的得名是因为那里有一个寨子叫老鹰寨,可以想象从前这里的天空中曾经翱翔着许多雄健的老鹰,我去时原生态已破坏殆尽,老鹰寨的天空中已没有了老鹰的踪影。这一带是浅丘地貌,山峦起伏,道路蜿蜒,正是麦黄时节,路旁的麦地里泛起阵阵黄色的麦浪。仔细看去,麦垄里套种的棉苗已经有几寸高了。经过大片棉苗集中栽培的地方,钱主任就要停下来观察一番,和正在地里劳作的社员攀谈,询问棉花栽培管理情况。这是因为,棉花是经济作物,属于供销社经营的品种。而我即将要出任的多种经营员,正是负责经济作物发展。

走过老鹰大队后来到了前进大队,路边有两个村姑蹲在地里给棉苗打枝,钱主任停下和两位村姑交谈了很久。这里是前进三队,棉花种植面积较大,当年秋收,该队在很小面积内创造了皮棉亩产88斤的好成绩。按照《全国农业发展纲要》的规定,长江流域皮棉亩产80斤就算跨过了《纲要》,俗称“跨农纲”,是了不起的事。

然后经过鱼箭大队,就到达了显周场。

【2】如此显周场

显周场坐落在一个山沟里,一条三四米宽的小溪穿场而过,周围环列着五道相对高耸的山岭,尤以东边的木耳寨最为高峻。起伏迤逦的山岭像五匹骏马从不同的方向奔往山沟俯身饮水。当地人给这一奇特的形胜命名为“五马归槽”。据说早年显周场上只能盖草房,不能盖瓦房,否则那五匹骏马就会因为没有草料而饿死。

显周的得名据说是早年有两个家族争强斗胜,最后周姓获胜,就将这里命名为显周,由于周姓的显贵,又叫显贵场,不过老乡们更喜欢把这里叫卷洞,是因了某个洞子的原因。

在没有进入显周场之前,根本不知道世界上还有这样小的乡场。整个显周场只有几十米长,相当于一个大院子,用缓慢的步伐一分钟就可以走完。从这端到那端,仅有10来间东倒西歪破旧不堪的木屋。

场镇的入口处是一个小坝子,地上星星点点的堆积着猪粪和一些肮脏的秽物,散发出刺鼻的臭气,旁边一座矮小的土墙屋,门前摆着一条长长的卖肉用的案桌,布满刀痕的桌面上粘着紫黑色的已经干枯的猪血。不用说,这里一定是杀猪卖肉的地方——供销社所属食品门市部。

走过小坝子便是一个高大的已经废弃的木结构的戏楼,那是全场的标志性建筑。所谓戏楼只剩下了一个岌岌可危的空架子,只有四角像大鹏展翅般高高翘起的飞檐,还能依稀联想到当年的气派。从戏楼下那间布满缝隙的木屋里传出叮叮当当的铁锤击打的声音,红红的火星四处飞溅,那是一间铁匠铺,两个铁匠师傅正抡着铁锤有节奏地锻打着刚出炉的鉄坯。红红的鉄坯在反复锻打中慢慢地由厚变薄,最后变成一把铁锄。

紧接着戏楼的是一座石桥,山沟里那条小溪就从桥下流过。桥上的石栏已经风化剥落,桥头有一块残缺的石碑,碑文已经看不清了,大约是修桥时集资的名录吧,只有额头的“会首”两个字还能够勉强辨认。

我揹着被盖卷慢慢走过显周场。左右扫视,街道两旁的大人小孩无一不是衣

衫褴褛面有菜色满脸茫然,见到我们便好奇地直直地盯着不转眼,可见他们与外界接触很少。沿街堆着凌乱的柴草,一群群母鸡在那里扑腾着,发出“咯咯咯”的叫声,偶尔会从草堆里钻出一只小猪,耷拉着耳朵“哼哼哼”地追逐那些鸡群。

我审视着眼前的显周场,心里不禁涌起一阵阵悲凉——我要在这个地方呆 一辈子吗?

显周场的尽头地势略高,横着一排房子,一端是陈旧的土墙,一端是古老的木屋,中间是一个左右两边石梯八字形排列的高台,约两平方丈,通向大门,门口高悬着一块红色的挂牌,上书“显周人民公社革命委员会”,这就是显周的最高权力机构所在地了。

钱主任领着我跨进了公社大门,靠左一侧是公社办公室,一个三四十岁的男子坐在那里,面前放着整个显周公社惟一的一部摇柄式的黑色电话机,话机的话筒部分用发黑的红布包裹着。钱主任叫了一声:“杜文书”,那男子便站了起来,露出职业性的笑容:“钱主任来了哈”。

杜文书头发略显卷曲,面容苍白,笑的时候脸颊两边的皱纹全部生动地弯曲起来,像左右对称的巨大的括号,将嘴巴和鼻子括在中间。

钱主任轻轻拍着我的肩膀,将我推到前面对杜文书说:“这是老陈——陈仁德同志,你们公社的多种经营员,今天来报到。年轻人,干劲是有的!”说后面一句话时钱主任加重了语气。

从16岁下乡插队开始,人们就开始叫我“老陈”。“老某”在那时仿佛是一种通行的称谓,很少听到有人叫“小某”的,所以钱主任介绍我是“老陈”,我一点也不感到奇怪。我当下恭恭敬敬地说了些“请多指教”之类的话。

“呃,钱主任。”杜文书忽然话锋一转,说出另外一番话来,“我那一回去找胡秀官打酒,不打就算了嘛。你们区供销社还要发个简报来,说胡秀官敢于抵制不正之风……”

钱主任略显尴尬,长长的颈项微微缩了一下,说:“哦……哦……今后都注意点,都注意点。”

我忽然想起了不久前在综合加工厂学习过的区供销社的一份简报,简报表扬显周分社副食品门市部营业员胡秀官同志坚持原则,抵制不正之风,一次,公社文书想找他开后门买一斤酒,被他坚决拒绝了。

酒是粮食酿造的,在粮食奇缺的时代,酒成了紧俏物品,购买酒要凭酒票。记不得每年的供应量是多少了,大约要等到过节才会有少许供应。副食品门市部里少量白酒,严格按照政策供应,所以连公社文书想买一斤酒都不行。

原来简报上说的文书就是我面前的杜文书。简报本来是为了表扬胡秀官,却伤了杜文书的心。杜文书酒没有买成,还被冠以“不正之风”的名义,心里当然想不开。钱主任含含糊糊地说“今后都注意点”,也不知道应该注意什么?怎么注意?

“潘经理呢?”钱主任把话抢了过来。

“下队去了,今天要回来。”杜文书说。

潘经理叫潘宗泽,是显周供销分社经理,我即将成为他的部下。

这时从旁边的那排土屋里走过来一个中年男子,一边叫“钱主任”,一边就把手伸过来。钱主任忙不迭地喊着:“李书记,哦哦,李书记在家。”原来这是公社最高长官,书记李占芳。

钱主任把我又介绍了一遍,除了说我“干劲是有的”,还叮嘱李书记“以后要多带带老陈”。

李书记脸色红润,头上有少许白发,笑得眼睛眯成一条缝。他是拔山区凌云公社人,不久前才从奉节县调回来。他对我很客气,一会儿公社食堂开饭了,他掏出一张饭票给我,请我吃饭。饭票在那时值0.11元外加三两粮票,那是粮食紧张的时代,机关单位工作人员每餐平均不到三两粮食,给出一张饭票,就意味着自己要差一餐饭。所以我对初次见面就给饭票请我吃饭的李书记怀有感激之情。

显周公社食堂在办公室的背后,厨房里的土灶上是一口直径将近一米的大铁锅,锅沿高出灶台两寸许,里面是半锅清汤,冒着淡淡的热气,一个长柄的锅铲斜伸入清汤里。灶台上满是污渍,看样子已经积存多年了。灶台对面是一块案板,上面是一个热气腾腾的一人不能合抱的大饭甑。厨房地下是凹凸不平的黑黑的“千脚泥”。另外一间屋就是饭堂了,摆着两张灰扑扑的八仙桌,找遍所有角落,竟然没有一个凳子,人们一律立正姿势吃饭。

炊事员叫何良木,光头,白脸,目光黯淡,机械地重复着打饭菜的动作。他接过皱巴巴的饭票,依次给每个人打饭菜。可怜的三两饭,就那么一小勺。然后他用一个汤匙给每个人小心地撮一份炒黄豆,大约有20多颗,这就是当天的菜品。铁锅里的清汤是用米汤和着干青菜煮的,可以随意自取。人们依次握住那把足有两尺长的锅铲,在锅里反复打捞,希望能够捞到一些菜渣,但是除了最先抓住锅铲的人有所收获外,后来的人就算十分耐心也捞不到了。

这个食堂名义上是公社食堂,其实场上“八大机关”,即供销社、信用社、卫生所、兽医站(保健站)、综合食店等都在这里吃饭,到了开饭的时候往往很拥挤,偶尔到这里来找人办事的公社社员们禁不住要投来羡慕的目光,他们把机关单位的工作人员称为“吃三两米的”,在他们心目中,“吃三两米的”是最幸福的。那时国家工作人员每月供应粮食25斤,平均每餐将近三两,所以被农民称为“吃三两米的”。

饭后李书记和钱主任研究工作,我便告退了。

走出公社大门,我再次扫视显周场。这里正好和那座破烂不堪的戏楼相望,公社和戏楼分别扼守着显周场的南北两端。从这端到那端,不到两个篮球场那么长,力气大的人能将一块石头扔过去。由于公社的地势高一些,可以看得更全面,除戏楼外,场上大多数木屋顶上的青瓦都能看见。在这个小小的场镇上,供销社的五个门市部差不多占去了一半。我明白,从今天起我就属于这个山沟了。我惆怅不已,对未来感到十分渺茫。

【3】潘经理和同事们

下午,潘经理回来了,他比我想象的热情。

一见面,潘经理就伸出手来,腰向前倾着和我握手,他短暂地笑了笑,露出一颗瓦灰色的假牙来。在供销社木楼上他那间狭窄的寝室兼办公室里,他简要地介绍了显周供销社的情况:“供销社是全公社最大的单位,有五大门市部,占半条街。嘿嘿……”然后话锋一转,便介绍他自己:“我以前在县三反办公室,后来在保险公司秘书处,后来……”说这些时他脸上充满了自豪感。

我觉得潘经理是一个很健谈的人,初次见面就滔滔不绝自我介绍。

打量一番眼前的潘经理,年约40上下,虽然已经是初夏了,他却戴着一顶皱巴巴的蓝色干部帽子,上身只穿着一件手工缝制的白布背心,胸前左右对称地缀着两个比火柴盒稍大一点的口袋。

“我带你去认识一下供销社的同志们。”说着他就领着我走下叽叽嘎嘎的木楼。

紧靠公社大门的场口第一个门市部是副食品门市部,潘经理带着我走进去。顺着屋子是一个石头砌成的柜台,将屋子分成左右两半,屋里到处都被盐巴浸得湿漉漉的。隔着柜台我见到了胡秀官,就是“坚持原则,抵制不正之风”不给杜文书卖酒的那一位,二十多岁,浅平头,脸色微黄,系着一件长围腰,从锁骨到膝盖全被围腰遮着。他正提着盘秤在给顾客称盐,看到我,放下秤把手伸出来,手上有明显的盐渍。握过手他又转过身去提起了盘秤。

第二个门市部是生产资料门市部,里面堆满了各种各样的农具和农药化肥,走进去便闻到一股刺鼻的农药味。生产资料不像副食品是存放在柜台里封闭式营业,而是散放在屋子里开放式营业,所以特别杂乱。营业员许世堤,光头,小个子,穿着泛白的蓝布对襟衣,看上去很干练的样子,还没等潘经理介绍他就笑着说:“新同志来了,欢迎欢迎。”

第三个门市部是百货门市部,柜台成门字形摆放在三边,里面是棉布针织品等。柜台后面一个30来岁的脸上长着细小雀斑的女营业员,正解开衣扣露出乳房很从容地给婴儿喂奶。“这是杨世珍同志。这是新来的多种经营员老陈——陈仁德同志。”杨世珍点了点头,继续喂奶。“潘经理,上次进货的事……”,她却说起了另外的事情。

一会儿我就认识了所有同事。收购门市部伯有训,拔山场上人,一个朝鲜战场转业的老兵;食品门市部韩家虎,显周鱼箭大队人;屠工李洪安,花桥公社宝胜大队人。

潘经理给了我一把算盘,要我在短期内学会使用。“我以前在县三反办公室,后来在保险公司秘书处,后来……”他可能忘记了刚才已经说过,又一字不落地说了一遍。

而我最关心的是,我的寝室将会被安排在哪里。当我向潘经理提出这个问题后,他笑容满面地说:“放心,我安排了。条件差一点,年轻人嘛,艰苦条件能够锻炼人。”

潘经理带着我径直来到食品门市前,使劲敲门。我心里一阵发怵,难道要安排我住到这个臭熏熏的地方?

屠工李洪安缓缓打开了门,面容僵硬地望着我们。潘经理带着我跨进去,攀着一架近乎垂直的木梯从墙角上楼。我真的要住在这里!

楼上是用指头粗的竹子铺设的地板,每走一步就吱嘎一声。从竹缝里透过一股腥秽之气,原来楼下还有一个很大的猪圈。楼顶低矮,头几乎要顶着屋瓦。本来就很偪窄的空间里,用竹壁隔为两间,竹壁仅一人高,且中间又留有两尺见方的“窗口”,可以一眼望穿,两间之间没有过道,里间进出都必须经过外间。屠工李洪安住在外间,我看了看他的床铺,和窝棚差不多。

潘经理指了指里间说:“你就住这里。”

李洪安得知我将要住进这里,显然很不高兴,他虽然是杀猪的,也懂得“卧榻之侧,岂容他人鼾睡”的道理。他没有挑明,只是望着头上的屋瓦淡淡地说:“这里热天根本不能住人啰。”

我的心凉透了,如此境遇,远远超过我的想象,比我插队当农民时住的知青屋都不如啊。

“潘经理,不是说刚调走的多种经营员黄天雄是住在公社里吗?他的房子呢?”我问。

“那房子已经有人住了。”潘经理略作思索状又说,“这样吧,今天你先住在许世堤同志那里。我们再研究一下。”

我的心稍稍放松了一些。

晚饭后,胡秀官关上门来和我闲聊。他家住三汇区金龙公社,和我年龄最接近,是“充实财贸队伍”时从乡下选拔出来的,比我早一年到拔山,我觉得在供销社只有和他容易找到共同语言。

“潘经理对你怎么样?”他问我。

“很热情啊”,我回答他。

“他一定告诉你,他曾经在县三反办公室,后来在保险公司秘书处工作过。哈哈哈。”他笑了起来。

“哦……”我这才明白了,原来这是潘经理的口头禅。

晚上,许世堤十分热情地请我去他寝室共榻。他的寝室在生产门市部仓库的另一端,屋里地板踩着嘎嘎直响,原来是用农药包装木条箱一个个铺接成的。

我和许世堤抵足而眠。吹熄油灯后,一会儿就传来了许世堤的鼾声,他睡得很香。而我却久久难以入眠,我在想,命运怎么把我抛到这里来了?我才21岁,是谁在掌握着我的命运?今后的日子怎么过?未来会有什么在等待着我?转念一想,又觉得所有困难都无所谓,不管怎么说,现在比起插队当知青不知好了多少,那些日子都过来了,还有什么过不去的。我又想起了父母,他们怎么样了?我分散在各地的兄弟姐妹怎么样了?姐姐已经在农村七年,妹妹也已经在农村两年,哥哥远在川西北阿坝藏区,弟弟初中毕业后一直在城里做临时工。一家人都生活得很艰难啊……

显周场的夜晚很寂静,只有山谷里偶尔飘过的清风把屋外的树枝吹得沙沙响。但是墙角里却不时爆出老鼠奔跑或者打架的叽叽声,闹得我心烦。有时老鼠好像跑到床头来了,真担心会爬到我脸上来。

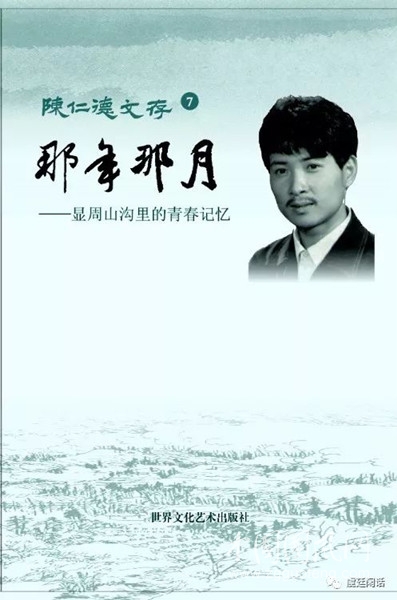

陈仁德先生

【诗人简介】陈仁德,重庆市忠县人,老知青,四川大学毕业,喜欢诗词,有作品数千首,著述十余种,持社社员、中镇诗社社员、重庆市文史书画研究会副会长,诗词研究院院长、诗词学会副会长、中华诗词学会理事、香港诗词学会顾问。

责任编辑:王海峰

|

| 设为首页 | 加入收藏 | 网站地图 | 活动报名/会员申报 | 证件查询 | 书画商城

| 设为首页 | 加入收藏 | 网站地图 | 活动报名/会员申报 | 证件查询 | 书画商城

网友点评